ブクログに所有音楽ソフトの登録を増やしています。順次絶賛増加中!

ブクログの本棚がCDラックの様相を呈してきた

登録と整理を始めてみると、持ってるのを忘れていたCDも多い。

芸能山城組のCDは1~2枚はあったよな、というおぼろげな記憶でしたが、CDラックを整理していたら4枚所有していたり。

大音量再生でご近所に音が漏れ、警察に通報されないように注意が必要。女性の悲鳴と言い怪しげな集会と誤解される可能性が大である。しかし、この広大な音場はヘッドフォンでは真価が発揮されない。オーディオ装置で聴きたいところ。装置の差が如実に出る。CDでもその音質は健在。

1.恐山はビクタースタジオ、2.胴の剣舞は杉並公会堂で収録。収録場所の音場感や空気感の違いが出るかもチェックポイント。

Googleで「芸能山城組」を検索すると予測変換で「宗教」と出るw

芸能山城組は宗教団体ではないが、人間の声の強烈な説得力や浸透力、そしてある種の異様さと危険性・・・声にはこれほどまでの情念や怨念が込められるのかと。そのような誤解や思い込みが生まれるのも理解できなくもない。

ヘビロテしている数十枚のCD以外を久々に聴き直してみるのも新鮮な感覚。

長岡鉄男「輪廻、翠星翠星交響楽を再生し切るのは、筆者のスピーカーしかないのではないか」

高島誠「CDではスペアナの20kHz、LPレコードでは25kHzが一瞬振れてLPレコードとCDの差が見られる。しかしLPレコード25KHzの振れはレコードを十数回もトレースすると消え去る運命にある」

今や入手難となってしまいましたが、優秀録音盤目白押しのharmonia mundiも一時ハマっていたので、今となっては買っておいて良かったなとしみじみ。

ノートルダム・ド・フォントヴロー王立修道院にて1991年11月録音。

マルセル・ペレスは1956 年アルジェリア生まれの音楽史研究家兼指揮者。1982年に中世音楽を演奏するアンサンブル・オルガヌムを結成。

演奏会場の広さ(壁)や天井の高さがはっきり見えるように残響が明確に聴こえる。

残響◯秒と再生音で計測出来そう。

合唱も録音も共に5つ星の超絶優秀録音の推薦盤。

フランス語の歌詞がヤバイw

歌詞はユーモアと卑猥な創作のオンパレード。「豚肉を食べてはいけない理由」「修道士の酒飲み歌」「酷い乳房」・・・等々。

歌詞の日本語対訳を自主発禁したので日本盤が発売されなかったとの噂もw

歌詞の意味を理解しようとしない限り、ノリの良いいつものクレマン・ジャヌカン・アンサンブル。

CD1:BWV91,BWV121,BWV133

CD2:BWV63,BWV243

コーラル、アリアは心が洗われるよう。

廃盤になってしまっているのは非常に残念。

ディスクユニオンやブックオフなどで中古盤を見つけたら絶対買いの推薦盤です。

マリア・カラスはオリジナル盤アナログレコードならプレミア価格になっているのも理解できるのですが、CDでも3万円のプレミア価格で販売されている例もあったり。

現代ではディーヴァが大量生産されてしまっているけれど、マリア・カラスこそが真のディーヴァ。

廃盤になってしまっているCDも多く、ストリーミングの普及が進んでるのだなと、ここからも実感している次第。

音楽ソフトの登録

ブクログはAmazonと提携していて、表示画像はAmazonから引用しています。

ブクログからの検索はAmazonに商品として無いものはそもそもヒットしてこない。

※Amazonにある商品は書籍やKindleに限らず何でも登録可能な仕様になっています。

新譜以外の音楽ソフトの登録は難易度が高い。

CDはリマスターと再販が繰り替えされる。元の音源=録音が古くても人気が継続しているエバーグリーンなアーティストやアルバムは特にそうだ。

再販盤はリマスター処理で音質が良くも悪くも変わってしまうケースがある。国内盤と輸入盤で音質が違う場合もある。なので”全く同じ”でないと評価が出来なくなってしまう。

旧譜のアナログレコードは99%以上ヒットしない。

スマホアプリ版にはバーコード読み取り登録機能もあります。書籍のバーコード読み取り精度は高いのですが、CDだと精度が低くてヒットしない場合も多い。

またCDにバーコードが導入されたのは1980年代の後半から。なので、それ以前の旧譜はバーコード検索も出来なかったり・・・。

スマホアプリ版とPC版で検索結果が全く異なる。CDの登録はPC版ブクログで行っています。

「harmonia mundi andrew manze」をブクログで検索しても残念な結果に・・・。

過去のAmazon購入履歴から遡り検索ワードをあれこれ変えて、ようやく探し出せる例もしばしば。

Amazonは20年前の注文でも履歴に残るので便利です。

2025年5月にbooklogプレミアム有料版がリリース。並べ替えやグループ分けは有料版のみの機能提供になりました。

手間と時間は掛かりますが、往年の名演名盤やオーディオ的にも評価できる優秀録音盤を中心に、登録を増やしていきたい。

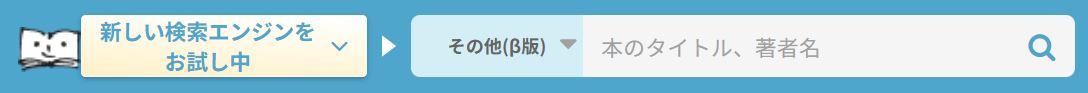

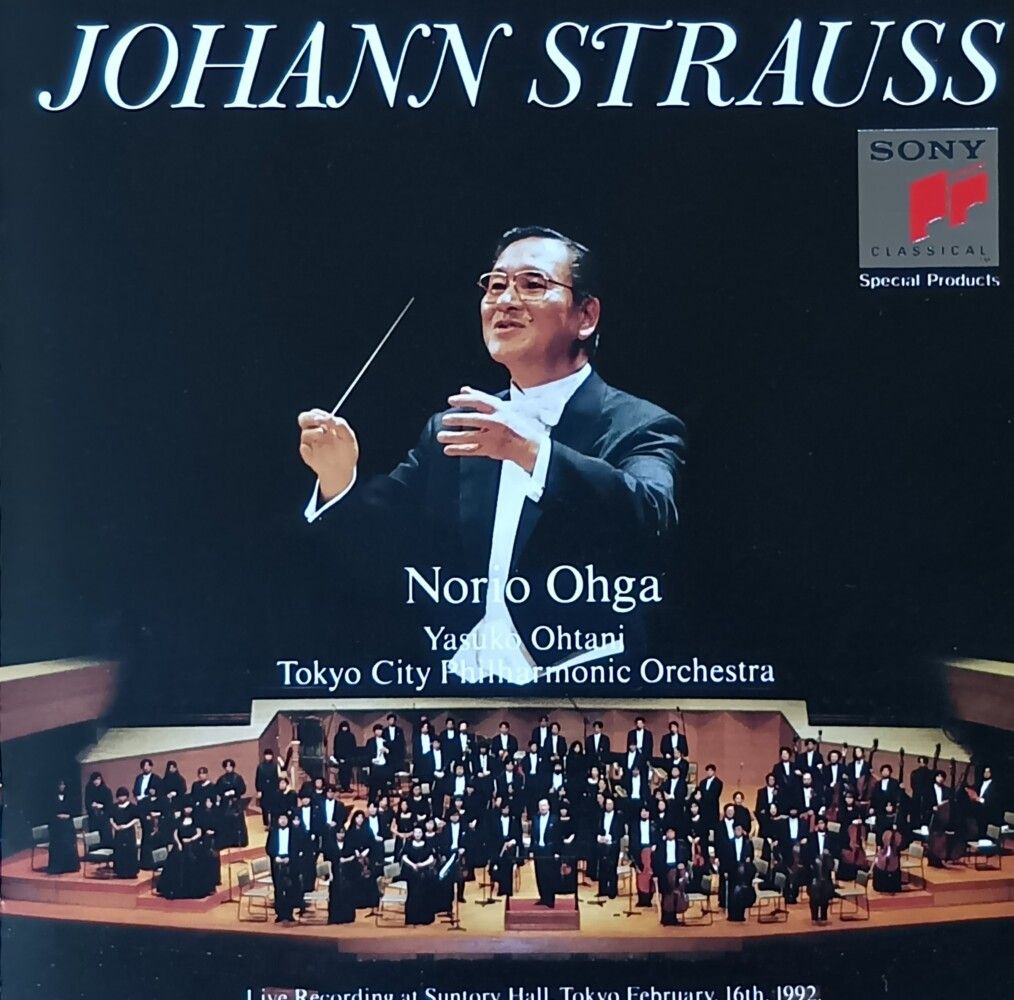

ブクログに登録できない(Amazonで売られていない)非売品CDにはこんなのもあるよ。

大賀典雄氏は録音した1992年当時ソニーミュージック会長。ホールとオケ以外は自社で完結してるw

ステラボックス・ジャパンは取扱製品を買った際のサービスCD。監修はオーディオ評論家の柳沢功力氏。CD製作はユニバーサルミュージック。

再販CDの音質

厳密には個別判断するべきです。ざっくばらんに大まかにレーベル毎の個人的感想。

Archiv Produktion

CDでも国内盤でも聴く価値有り。高域は落ちている感はあるが、録音の古いCDでも劣化が少ない。カール・リヒターは特に買い。

ミサ曲ロ短調、マニフィカト、クリスマスオラトリオのセットCD。

バッハ研究者&指揮者&演奏家の第1人者カール・リヒター不滅の名作。

もっとも古い音源は1958年の演奏と録音だが、決して古さを感じさせない第1級の演奏。

Archivレーベルは古いアナログ録音をCDで聴いても違和感なし。音質劣化が少ないレーベル。

DECCA

アンセルメ/スイスロマンドはアナログレコード・オリジナル盤⇒CDで再販が繰り返される度に音質が劣化。鮮度感や色彩感が大きく後退。壮絶無比のオンリーワン、比較対象の無い孤高の存在から並の音質で特に聞く価値あるのか?というところまで劣化している印象。

発売国、マトリックス、バッキンガムコード、中古盤は盤質で音質の違いはあるけれど。

色彩感や鮮度感、解像度はCDの比ではない。

CDでも往年のDECCA録音の音場の奥行きやホールトーンだけは感じられます。

CDしか知らないと何故DECCAアナログレコードのアンセルメ/スイスロマンドが、これほど評価が高いのか理解すらできないだろう。

PHILIPS

国内廉価盤ベスト盤には音質が劣っているCDあり。輸入盤の音質は良いが盤質は国内盤が良い。

フィリップス方式の収録は横1列4本マイクが基本。音場の前後の奥行きはデッカの方が優れていると感じる。

PHILIPS輸入盤CDで所有。

ブクログの本棚に登録するに当たり、Amazonリンクを見てみたら『新品55,197円』(2021年11月現在)には驚き!

再販が望まれる。

ノラ・ジョーンズ/カム・アウェイ・ウィズ・ミー

リマスター個別案件ではこんな例もあるので注意が必要。

ノラの歌、声の生々しさや実態感が薄れ、解像度や情報量も減っている。高域も伸びてない。SACDの長所が皆無。

ジャケ帯の宣伝文句

✖スーパーオーディオCDで蘇る

〇スーパーオーディオCDで劣化している

https://www.stereophile.com/content/5th-element-26

端的にまとめると、2002年初版オリジナルの録音はADD=アナログ録音デジタル編集デジタル・マスタリング。

編集済み16Bit44.1kHzCD用フォーマットのデジタル音源をSACDで再生できるようにリマスターしている。何故アナログマスターまで遡りSACDフォーマットに再編集マスタリングし直さないのか。SACD層は完全なる制作側の手抜き。

この音で「SACDの音は~」と語ってはいけない。

stereophileは詐欺だと断罪している。

ステレオファイルの記事が書かれた2004年時点でのアルバムセールスは全世界で800万枚。2025年現在3,000万枚のセールスを記録している。

儲かってるのに手抜きするな!

世界中で大ヒットを記録した名盤ですが、SACDリマスターだけは頂けない・・・。

アナログマスターの劣化や編集後のデジタルフォーマットの問題などがあるのかもですが。

次回は試聴に使う優秀録音盤の紹介と、スペックや測定ではわからないオーディオ機器試聴の意味を記事にする予定です。

コメント