ステレオフォニックの語源

ステレオフォニックはギリシャ語のστερεοφωνικά ( stereofoniká ) が元々の語源。ギリシャ語のステレオ(stereo)は「立体の」「3次元の」という意味。

φωνικά ( foniká ) は「音声」という意味。

対するモノラル(モノフォニック)はギリシャ語のμόνος ( monos ) が語源。「単一の」という意味。

ギリシャ語のモノスに端を発するモナドは、空間を認識する概念でもある。

モノラルもステレオも単純な数を表す1や2ではない。空間を認識する概念の意味があることに留意してください。

ステレオはステレオフォニックの省略形。多方向、3 次元の可聴遠近法を再現する音の収録方法であり再生方法です。

立体音響らしき概念は1881年に発見されたとされている。しかし家庭での音楽再生はSPレコード蓄音機の時代。ソフトもハードもステレオへの道のりは果てしなく遠かった。

単眼鏡より双眼鏡、ステレオスコープに習い、視覚と同様に聴覚でも3次元の立体的な音響効果が生まれるのではないかと、ベル研究所を始め立体音響立体音場の研究が始まる。

1931年アラン・D・ブルムラインがステレオフォニックの原型となる録音再生技術をバイノーラルサウンドとして特許出願 (UK 394,325)。

ブルムラインは特許出願当時EMIに所属。その前はウェスタンエレクトリック・ロンドンに勤めていた。

アラン・D・ブルムラインはステレオレコードの特許も出願している。

1940年のディズニー映画ファンタジアが、一般公開された世界初のマルチチャンネル音響。

全編音楽演奏はレオポルド・ストコフスキー指揮フィラデルフィア管弦楽団が担当し、9トラックで録音された。

公開当初は「ファンタサウンド」と呼びステレオとかマルチチャンネルとは言われていない。

ファンタジアのポスターやパンフレットには、1958年以降2チャンネル・ステレオが普及し市民に「ステレオ」が認知されてからは「full stereophonic sound」の文言が躍っています。

ファンタジア公開に先立つ1930年代から、ベル研究所とウェスタンエレクトリックのアメリカ勢は、ストコフスキー指揮フィラデルフィア管弦楽団の演奏をA-B方式の2本マイクから80本のマイクを使用するマルチトラックまで、様々な収録方法で立体音響の実験を行っていた。

対する欧州勢もデッカ、EMIを中心に立体音響の研究が進められていた。

最終的に米国勢も欧州勢も『左右2本の収録マイクの中央に1本を加えた3本マイク』が最も立体音響の奥行きが出る、という結論に至っているところが興味深い。

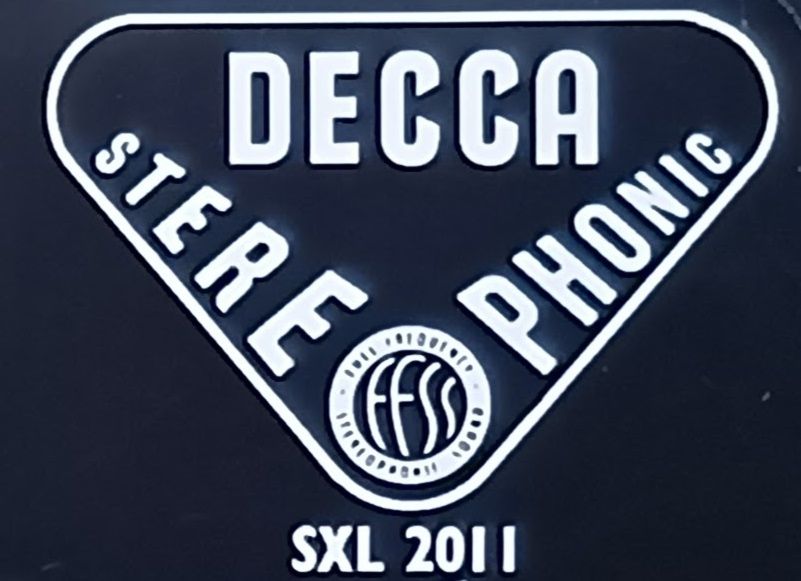

1951年に英DECCAはデッカ・ツリー3本マイクが立体音響に最善の方法であるとしている。

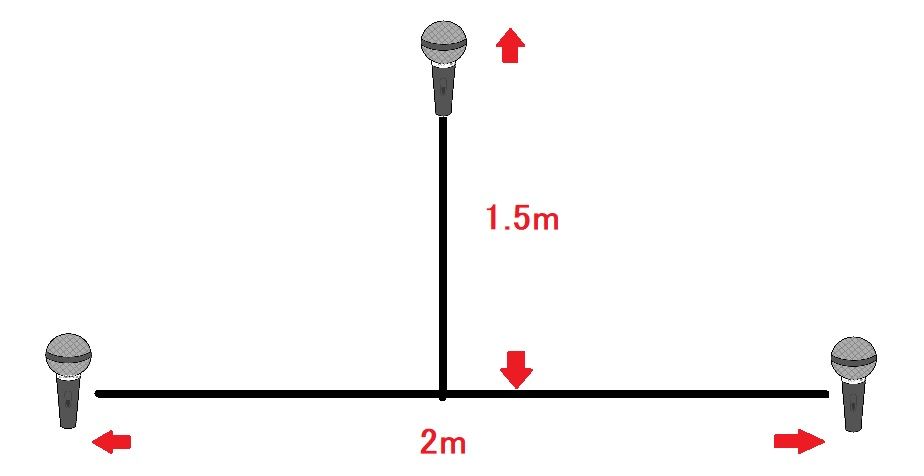

デッカ・ツリー

DECCA Treeはステレオフォニック録音明瞭期から現在に至るまで、音場形成と色彩感に優れ優秀録音を数多く残した、アコースティック楽器のレコーディングに欠かせないマイクセット技術。

ノイマンM50無指向性マイクを3本使用。左右2本の間隔は2m、前方へ突き出した1本は1,5mの2等辺三角形の構成が基本。

無指向性マイクを使用することで、アコースティック楽器の直接音だけでなく、収録ホールの残響も録音される。

クラシック音楽のオーケストラのアンサンブルは、各楽器の倍音同士が重なり合いホールの空間でハーモニーが形成される。

直接音を収録するスタジオ録音とは、根本からして別物。

マイクの指向性や楽器からの距離も録音するに当たり重要な要素となる。

蛇足ですがヴァイオリンの銘器ストラディバリウスも、近接距離で聴くとキツイ音だったりするそうです。適度な距離で聴くとホールトーンと重なって得も言われぬ美音になるとか。勿論弾き方によって変わりますが。

各楽器個々の明瞭度=解像度と間接音やハーモニーと音場感のバランスの良いベストポジションにマイクをセットする。

ディレイ、エコー、リバーブ等のミキシング処理は基本的に行わない。そのためデッカ・ツリーマイクの設置位置、演奏者からの距離や高さは収録会場毎に厳密に調整する必要がある。

収録場所も吟味され、スイスにあるヴィクトリア・ホールやラ・ショードフォンなどの音が良いホールが多用された。

ヴィクトリア・ホールのステージは階段状のひな壇で高低差が大きい。結果として音像の高さの違いが明確になりやすい側面もある。

少数のマイクで収録しマスタリング工程までイコライザー、コンプレッサー、リミッター、フィルターの類を使用せずにダイレクトにマスターテープに落とし込む。

収録ホールの選択とマイクセットの位置で録音の全てのクオリティが決まる。

「マルチマイクマルチトラックではない、ステレオフォニックレコーディングがDECCAのポリシー」

英DECCAテクニカルオペレーションGM トニー・グリフィス

デッカツリー収録の例

人間の聴覚は2つの耳により空間を知覚する特性を備えている。このことは複雑な音を同時に聴く際により顕著なものになる。

エルネスト・アンセルメ/ハイフィディリティ誌1959年3月号より

2つの目で3次元的空間の中で、距離、位置、量が分かるのと同じことである。ひとつの耳で聴く音響感覚は平面的に過ぎない。

2つの耳で聴く音響の様々なデータ(位相、時間差、強弱・・・)は、深さを伴った音の知覚となり、旋律線は密度と色彩を持って空間に広がる。

我々がレコードで聴く音楽をこの状態に近づける努力が必要なのである。

ステレオフォニックにより、それが実現した。

この新しい技術は音楽の構造、組織力、実態を知覚することを可能にしたのである。

Mercury living Presence

マーキュリー・リヴィング・プレゼンスもステレオ録音初期(1956~1964年)の金字塔。

解像度の高さ、音像定位、音場の広さ(前後の奥行きと高さ)、鮮度感など音質の良さの条件を高次元で達成している。

DECCA同様に無指向性マイクを3本、リミッターやコンプレッサー等、編集で余計な手を加えない方針を一貫して徹底し、多くの優秀録音盤を後世に残している。

ADD=アナログ録音、デジタル編集、デジタル・マスタリング。

無指向性マイク3本のみ補助マイク無し、マイクの位置はホールの音響を加味して厳密に設定される。リミッター、イコライザー、ブースター等の類は一切使用しない、マーキュリー・リヴィング・プレゼンスの高音質優秀録音CD。

鮮度感が高く鮮烈な音質。オケの配置=音像定位も明瞭。音場も広く奥行き=楽器の前後位置もはっきり分かる。

大太鼓の連打もあるのでオーディオチェック用、試聴用にも最適。

音質に関わる各要素がこれほど高次元でバランスの取れた録音は、60年以上経った現在でも超えるものはない。

永久不滅の歴史的名盤。

ビリー・ザ・キッドは1957年の録音。これを聴くと録音技術はデジタル化とパソコン編集で、手軽に短時間で低コスト化されただけ、音質への貢献は無いんじゃないかとも思える。

一聴してクリアーには感じるけれども、それだけ・・・ってソフトも少なくない。

ステレオレコードの誕生|モノラルからステレオへ

V-L方式を推進する英デッカを中心にする欧州勢、45-45方式を推進するウェスタンエレクトリックを中心にする米国勢。

1958年に両者の会合が行われ、全米レコード協会(RIAA)が45-45方式を採用。

LPステレオレコードの規格統一が決定した。

1958年に全世界で統一規格となった45-45方式の2チャンネル・ステレオLPレコードの発売開始。

The Firebird [12 inch Analog]しかし一般家庭でカートリッジからスピーカーまでの再生装置の2チャンネル・ステレオ化が一気に進むはずはなく、1960年代まで市販のレコードはモノラル盤とステレオ盤が併売されていました。

今では当たり前でわざわざ断り書きを入れる必要の無い2チャンネル音楽ソフトですが、レコードのジャケットにSTEREO PHONICの文字が目立つのは、モノラルからステレオへの変換期であり、移行期には併売されていた為でもあります。

互換性や家庭への普及など諸々を考慮して、2チャンネルのレコードを左右2本のスピーカーを備えたオーディオ装置で再生することを「ステレオ」と呼びますが、「ステレオフォニック」の語源や研究課程からして2チャンネル=ステレオではなく、立体音響=ステレオが本来の目的であり意味でもあります。

立体音響=ステレオフォニックの概念は、1973年にThe Absolute Sound誌を創刊したハリー・ピアソンの主張する概念に繋がっていきます。

ステレオフォニックやステレオは造語ではありますが、言い出しっぺが誰なのか明確な資料は見つかりませんでした。

ウェスタンエレクトリック≒ベル研究所との説が有力ですが、1958年ステレオレコード発売当初からレコード会社各社が「ステレオフォニック」「ステレオ」を宣伝文句に使用していたことは間違いありません。

立体音響の研究や実験については、かなり端折って記事にしています。

参考資料

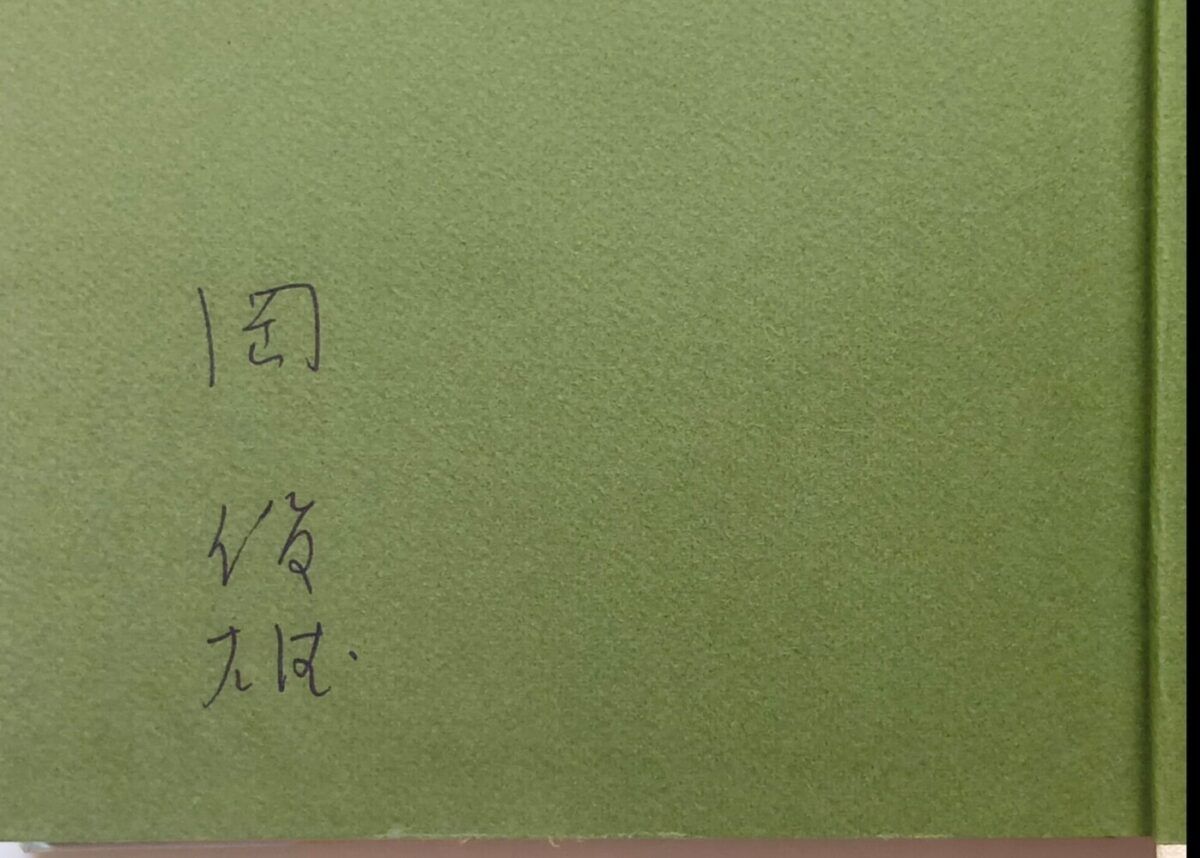

岡俊雄著 マイクログルーヴからデジタルへ(上巻、下巻)

初版は昭和56年6月30日(上巻)、昭和56年12月30日(下巻)

発行:ラジオ技術社

発売当時の定価は2,900円

音楽書専門の古書店で購入。購入後に岡俊雄先生の直筆サイン入りに驚いたのなんの!

ステレオフォニックとハイエンドオーディオ

ステレオ録音や2チャンネルステレオの誕生経緯とそれまでの研究や実験から、ステレオとは立体音響を本来の目的としてアコースティック楽器の収録から始まった事は間違いのない事実です。

コンサートホールの残響やオーケストラの前後左右の位置関係がリアルに再現できれば、実態感を伴う「良い音」となるのではないかと進められていた実験や研究。

ステレオ=左右2本のスピーカーを備えた再生装置と認識され、電気楽器とスタジオ録音が普及、デジタルの時代になりマスタリング技術も当時とは比較にならない進歩を遂げました。

特に立体音場再生には音楽信号の入口から出口まで、スピーカーまでを含めた左右の特性の差が限りなく少ない高精度な再生装置とセッティングが重要になります。

マイナーなクラシック音楽を3次元に立体的な再生をして、音場の正確な意味を認識しているオーディオ愛好家は、残念ながら極一部の少数派になってしまったのかもしれません。

オーディオ産業の衰退やオーディオ機器の高額化が叫ばれるようになって久しい。

一部に目の飛び出るような価格の製品も出始めていましたが、個人的には2008~9年頃までがオーディオ機材の価格と性能のバランスが取れていた時代だったと感じています。

オーディオ産業の衰退とオーディオ機器の高額化、マルチマイク・マルチトラックのスタジオ録音とPCでのマスタリングの普及。

PC編集は音場が平面的になると指摘する録音エンジニアも存在します。

勿論、立体音場再生がオーディオの絶対的な指標ではないし、全てでもありません。

しかし、ソフトとハード両面から音場再生の本来の目的や意味が失われ、平面的な音楽ソフトの量産と平面的な再生しか出来ないオーディオ機材や再生環境・・・。

イヤホンやヘッドフォンだけで音楽を聴く人も少なくない。

立体音響を理解するオーディオ愛好家が減ってしまう現状は、オーディオや音楽再生文化の衰退に繋がってしまうのではないかと危惧しています。

![The Firebird [12 inch Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/61xr1jrN6dL._SL160_.jpg)

コメント