藤田恵美 camomie Best Audio 2

香港、シンガポール、台湾や韓国などアジア諸国のオーディオファイルに絶大な人気を誇る女性シンガー藤田恵美さん。

アジア人気の発端は録音の良さから優秀録音盤として、香港のオーディオ誌HiFi音響reviewに紹介されてからだった。

「パソコン編集だけに頼らない、自然な素のサウンドを費用や手間が掛かっても作り込みたい」

編集作業でもエンジニアと納得がいくまで話し合う藤田恵美さん。

「後付けで演出を付け加えるのではなく、歌っている瞬間から、アナログテープ録音のその瞬間から、私の歌の色になっていてほしい」

「息づかいや余韻を感じ取ってほしい」

作品の音質にこだわりを見せてアルバムを創り上げている。

各パート別のマルチトラック録音ながらも、リズムキーパーは使わない。アンサンブルを重視した結果、手間とコストの掛かる録音を心掛けている。

カモミール・シリーズは1作目から全てアナログテープ録音。76cm/sマルチトラック24chで直接音だけではなく、ボーカル及び小編成アコースティック楽器の残響成分も別マイクで収録。

ProTools192kHz/24bitへデジタル変換の後、編集作業とマスタリングを行っている。

デジタル録音全盛時代になってからもADD=アナログ録音、デジタル編集、デジタル・マスタリング。

作品の音質にこだわり、敢えてコストも手間も掛かる手法を採用している。

アルバム制作とオーディオ再生

藤田恵美「camomie Best Audio 2」制作の裏側を聞く

音楽作品の作り手の思いが、オーディオファンにストレートに届いているのか……というと、そうでないことが多い気がしてならない。ミュージシャンが演奏し、レコーディングエンジニアが録音し、ミックスした際に意図した音像や表現をオーディオファンはまったく別の解釈をしていたり、違った見方で聴いているケースが少なくないからだ。それならば、制作する時点からオーディオの専門家を交えてオーディオファンが納得いく形で、レコーディング、ミックスしていったらどんな作品ができるのか。

音像の高さを追求したミキシング

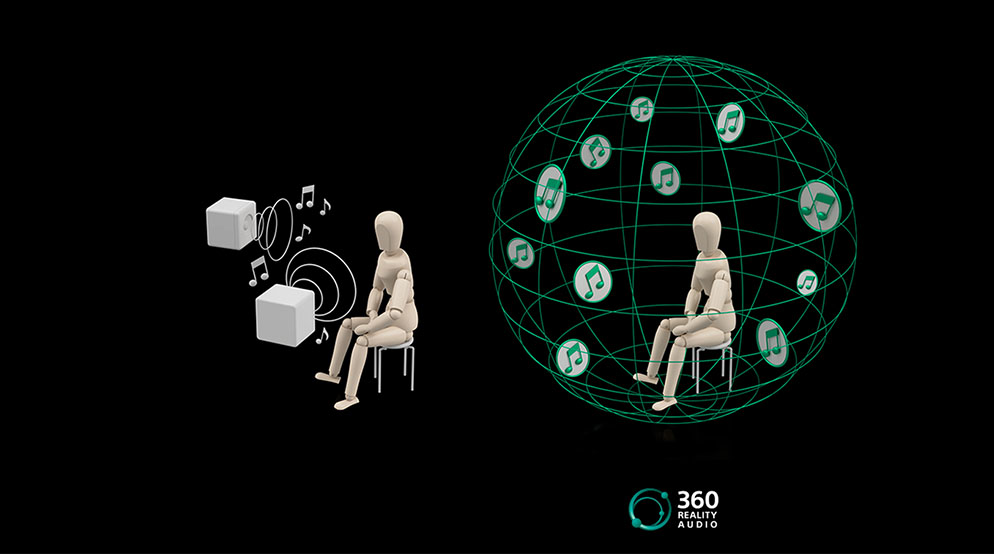

オーディオファンが理想とする形で音像を表現している。しかも左右の広がりや、奥行きだけでなく、高さ方向も表現している。

目の前にあるスピーカーではなく上のほうから音が藤田恵美さんのボーカルが聴こえてくる。

右斜め上からはオルガンが、少し下がった左の位置からはギターが……というように、明らかに遊んでいる風に音像が広がる。

創造の館さん聞いてるかな?

音場は左右の広がりだけでなく、前後の奥行きや高さ方向にも広がる。

制作側で奥行きや高さを伴う音場を創り上げることも出来るのです。

音場の奥行きや広がりと高さ

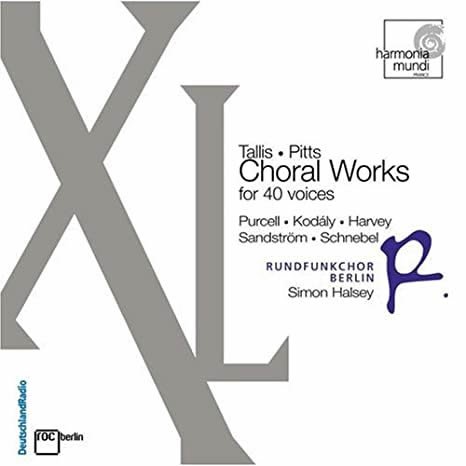

過去記事では広大な音場の奥行きや高さを聴くことができるソフトとして、英DECCA初期アナログ盤やharmonia mundiのGregorio Paniaguaなどを紹介しました。

しかし今となっては入手難だったり、Gregorio Paniaguaはオーディオチェック用として優秀なのは認めるが、音楽そのものはどうしても好きになれない、という人もいます。

クラシック曲は音場の奥行や高さが聴き分けできるソフトも少なくないですが、クラシック曲は好きではないオーディオファイルもいます。

そこで「大人の子守歌」「カモミールボイス」のボーカルと聞き覚えのある楽曲で、且つ日本人アーティストで日本国内のレコード制作会社には稀な、手間とコストが掛かった手法でアルバム制作をする藤田恵美さんの作品を聴き、音場の奥行きや高さとはどんなものなのかを感じて欲しいと思うのです。

阿部:金井さんによれば、少ないけれど海外作品では高さを持った音源があるそうです。意図せず高さを感じられるミックスができあがった、という可能性もありそうですが、スピーカー2つが鳴っているだけなのに、明らかに横方向だけでなく、高さが、違うところから出てくるという、キャンバスがものすごく広い音源が存在しているようです。また、そうした作品で、実際に高さ方向を感じることができるというのは、オーディオのセッティングが正しくできているということを意味するのだそうです。

「存在しているようです」ではなく、存在しています。

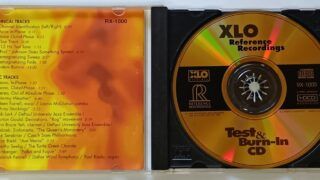

DECCAやTELARC、マーキュリー・リヴィング・プレゼンスのワンポイント優秀録音がその筆頭。ワンポイント録音ではありませんがリファレンス・レコーディングスも3次元音場に優れた録音ソフトが多い。そして明らかに”意図して”録音しています。

ハルモニアムンディは音場収録に優れた録音も多いのですが、一部クレマンジャヌカンアンサンブル等スタジオ録音ものも存在しているので、全てが3次元音場ソフトとは言えません。

又、セッティングで変わるのは勿論なのですが、スピーカーを始めとするオーディオ機材そのものも、音場の高さや奥行きの表現力に大きな能力差があります。

ラ・スパーニャ (La Spagna – A Tune Through Three Centuries / Atrium Musicae de Madrid , Gregorio Paniagua) (SACD Hybrid)アンプやケーブルの違いで音像の大きさや輪郭、音場の奥行きや高さが変わる。

ケーブルの変更に敏感に反応する機材とそうでない機材があり、対策不足の鉄筋コンクリートのマンションのように反響が大きいと、部屋の音響が支配的で注意深く探らないと変化をスルーしてしまうこともあったり。

ADD=アナログ録音、デジタル編集、デジタル・マスタリング。

無指向性マイク3本のみ補助マイク無し、マイクの位置はホールの音響を加味して厳密に設定される。リミッター、イコライザー、ブースター等の類は一切使用しない、マーキュリー・リヴィング・プレゼンスの高音質優秀録音CD。

鮮度感が高く鮮烈な音質。オケの配置=音像定位も明瞭。音場も広く奥行き=楽器の前後位置もはっきり分かる。

大太鼓の連打もあるのでオーディオチェック用、試聴用にも最適。

音質に関わる各要素がこれほど高次元でバランスの取れた録音は、60年以上経った現在でも超えるものはない。

永久不滅の歴史的名盤。

バラードではなく仏語のパラード(Parade)はパレードの意。見世物小屋で芸人が客寄せをする設定。ピストル、鞭、サイレン、飛行機、タイプライター、瓶を叩く音などが、銅鑼や大太鼓小太鼓、トライアングル等様々なパーカッションに混じって効果音として使われている。

この効果音がオーディオチェック用として最適で、前後の奥行きや高さを伴った音場に効果音が広く3次元に散りばめられる。

音楽としても面白く楽しい曲。録音もマーキュリー・リヴィング・プレゼンスならではの高音質優秀録音CD。

ロンドン交響楽団による演奏で録音は1965年のADD。

音場の広がりや奥行きがはっきりと聴き取れます。

現在は優れたワンポイント録音のソフトを優れたスピーカーで再生すれば、スピーカー2本だけでサラウンドが実現する。当時の2chはまだまだ発展途上で、音場は2本のスピーカーを結ぶ直線上にのみ定位し、スピーカーの外にも、前後にも上下にも、定位しないと考えられていた。

長岡鉄男の日本オーディオ史 1950~82(P158より引用)

ハリー・ピアソンが1970年代後半から提唱し、長岡鉄男が1993年に執筆した著書でも3次元音場について記されています。

ハイエンドオーディオ=3次元音場再生に優れたオーディオ機器とセッティング、の定義からすると昔のJBLやマッキン、タンノイはハイエンドではないんですよね。

※古いJBLやマッキンやタンノイはダメ、という意味ではありません。3次元音場再生とは違うベクトルでの魅力があります。

ジェニファー・ウォーンズ/Theハンター

オーディオ誌で試聴用ディスクとして一世を風靡した優秀録音CD。

エンジニアはバーニー・グランドマン。高音質優秀録音盤にあげられるのも納得。

ステレオサウンド社から限定100枚をガラスCDでも発売された。2010年当時の発売価格は税抜き12万円。

このCD(通常のポリカCDで充分)を再生して「音像が左右スピーカーを結んだ一直線上に並ぶ」としたら、創造の館氏自身の言う「忠実再生」ではないし、オーディオ機材も音場の理解と認識もどちらも間違っていることになる。

ソフトとハード双方を揃得た上での「音場」の理解と経験値の積み重ねが聴き手にも必要になる。

「正しい試聴には、正しい音場の知識や経験と音楽ソフトが必要」です。

「測定ごっこ」に留まっていては音場を理解することは出来ません。

スピーカーや部屋の違いは勿論のことですがアンプやケーブルの違いで、個々の音像の輪郭の明瞭度や実態感を伴いながら、音場全体の高さや前後の奥行きがどこまで表現されるかが変わってきます。

試聴は音像の大きさや密度と輪郭、音場の広がりや奥行きの深さと高さの違いがどの程度提示されるか、などの確認作業でもあります。

価格の安い高い、見た目の立派さなどは一切無関係。

The Art Of Mixing (A Arte da Mixagem) – David Gibson

英語のみで2時間以上にも及ぶ動画ですが、3次元の立体的な音場を形成するミキシングについて解説されています。

音場のなかにある『音像』の大きさと輪郭も、ソフトや再生装置の違いで多種多様に変わってきます。

『聴力』というと、加齢によって高域が聴き取れなくなる周波数帯域の衰えだけしか話題になりません。ある実験によると『音が聞こえる方向の認識』の精度は、角度にして4度から16度まで個人差があるそうです。

視力に例えると0.8と1.5を比較するだけではだめ。色覚や動体視力ならぬ動体聴力・・・運動神経やスポーツのパフォーマンスと同じで個人差は大きいと感じています。

動体聴力(勝手に作った造語です)はスポーツのトレーニングや経験値と同様に、経験と蓄積が大きいと感じる。

この動画では取り上げていませんが、スピーカーの外側に定位する音像をミキシング技術で創ることも可能です。

GTM/DAWで3次元音場を編集するソフトウェアやプラグイン

プロ・エンジニアが語る!立体的な音場を創出するプラグインNovoNotes 3DX

以下はヘッドホン環境における3次元音場バイノーラル録音制作の場合

“位相変化”でリアルな立体音響!? エンジニア発の3Dミックス技術とは

DTMの世界を大きく進化させるイマーシブオーディオと360 Reality Audioの世界

ステレオフォニック・サウンド

当たり前のように左右2本のスピーカー(又はイヤフォンやヘッドフォン)で聴くステレオ(この場合では録音側再生側双方を含む)ですが、ここではステレオフォニック録音とは?ステレオフォニックなソフトとは何かを考えてみます。

マルチチャンネルを含めると話がややこしくなるので、録音も再生も2チャンネルのステレオフォニック(敢えてステレオとは言わない)に限定して話を進めます。

ステレオフォニック(stereophonic)とは、左右2本のスピーカーを使って音の広がりや奥行き、高さを3次元に立体的に再現する音響効果のこと。

モノラルが1つのスピーカーで再生するのに対し、ステレオは2つ以上のスピーカーを使いより豊かでリアルな音場を表現します。

音場とは音が広がる空間のこと。ステレオフォニックでは、この音場を左右の広がり、奥行き、高さの3次元で表現します。

ステレオはステレオフォニック、すなわち『立体音響』の略である。オーディオは、その立体音場を観賞する世界の趣味である。

録音については、左右1対のマイクロフォンで集音してそのまま2チャンネルの音声とする方式と、個々の楽器や歌手に個別のマイクをあてがい、オーディオミキサーで2チャンネルの音声にまとめる方式とがある。現在の殆どのコンパクトディスクはステレオフォニック再生用として収録されているが、前者の方式で録音されたものは一部のクラシック音楽(ソロパートに専用マイクを使う事は多い)などであり、大半は後者の方式で録音されている。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AA

「左右1対のマイクロフォンで集音してそのまま2チャンネルの音声とする方式で録音されたものは一部のクラシック音楽」・・・録音の段階から2本のマイクを使って収録するステレオフォニック録音のソフトは、正直言って本当に少ない。クラシック音楽でも小編成の室内楽は各パートに個別のマイクを使用するマルチマイクのスタジオ録音が残念ながら大多数。

アコースティック楽器オンリーのジャズも、収録はスタジオでサックス、ドラム、ベース等各楽器を個別に録音し、ミクシングで左右チャンネルに振り分けているソフトがほとんど。

ミキシングの段階でパンやディレイを付け加えない「左右1対のマイクロフォンで集音してそのまま2チャンネルの音声とする方式で録音されたもの」は、付加価値としてホールや教会・・演奏会場の残響が同時にマイクに拾われて、演奏会場の実態感が伴った3次元の立体的な音場が再生されます。

ノートルダム・ド・フォントヴロー王立修道院にて1991年11月録音。

マルセル・ペレスは1956 年アルジェリア生まれの音楽史研究家兼指揮者。1982年に中世音楽を演奏するアンサンブル・オルガヌムを結成。

演奏会場の広さ(壁)や天井の高さがはっきり見えるように残響が明確に聴こえる。

残響◯秒と再生音で計測出来そう。

合唱も録音も共に5つ星の超絶優秀録音の推薦盤。

このように録音の段階から2本のマイクを使って収録するステレオフォニック録音にこだわりを持って収録されたソフトは『優秀録音盤』『高音質盤』として紹介されています。

※補助マイクを使用する場合もあり。使用マイクは2本に限定する必要は無い。

キース・O・ジョンソン博士が提唱するステレオフィールド・マイクテクニックも、残響に期待できないスタジオ録音でも正しい音場を形成する録音技術です。XLO Test & Burn-In CD参照

『ステレオフォニック録音』された音楽ソフトを音場再生を意識した『ステレオフォニック再生』する。

オーディオの楽しみでもあり、沼の深みのうちのひとつでもあります。

ハリー・ピアソンが初めに提唱した『ハイエンド・オーディオ』とは、見た目が立派なオーディオでも高価な機材のことでもありません。

3次元の立体的な音場=ステレオフォニック・サウンドが録音されているソフトを再生し、音場の遠近感や立体感が「まるで視覚ではっきり見え認識できるような」実在感を伴ったステレオフォニック・サウンドを再生できるオーディオ機材のことを『ハイエンド・オーディオ』としたのです。

ステレオフォニック録音ソフトとステレオフォニック・オーディオが、ソフト制作側と再生する我々ユーザーと双方で成り立って初めて『ハイエンド・オーディオ』の世界が成立する。

お金持ちを除いて一般社会人では部屋の広さには限界があります。価格高騰しているオーディオ機材をとっかえひっかえ買い替え続けることも出来ません。

無理に大型スピーカーを部屋に押し込むよりも、小型高性能スピーカーを中心に空間に余裕を持ったセッティングをして追い込む方が、ステレオフォニック再生を追求しやすいです。スピーカーの設置位置変更や角度調整、スタンドやインシュレーター変更などの使いこなしも小型スピーカーの方が圧倒的に容易です。

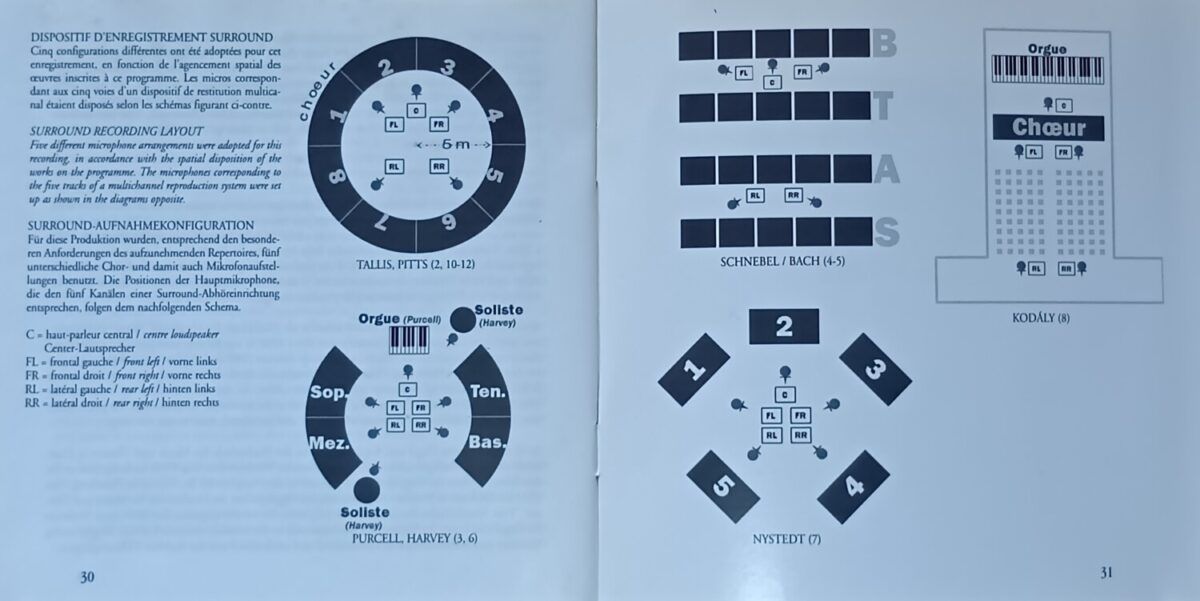

XL.Choral Works for 40 voices/harmonia mundi

2025年現在では残念ながら廃盤になってしまったSACDハイブリッドの超優秀録音盤。

各トラック毎のオルガンと40人の声楽の配置、及び基本5本(トラック3,6のみソリストに単独マイクが追加されている)のマイクセッティングと左右チャンネルへの振り分けが図解入りで解説されている。

音場の広がりと奥行きを優先したマイクセッティングになっています。

流石に40人もの声楽隊ともなると、個々の音像までは分からない(1人に付きマイク1本のマルチマイク収録ではないので)。しかし2ch再生でも音場の広がりや残響がそれぞれ異なるのがはっきりと聴き取れます。

創造の館の音質の認識

創造の館氏本人が良い音とは「原音に忠実な音=CDなどソースに記録された音」「録音に忠実な音」としています。

なのに「音像は左右スピーカーを結んだ一直線上に並ぶ」と誤った認識しか出来ていません。

「忠実再生した音を認識しておく必要がある」と言いながら、アーティストやエンジニアの意図やオーディオ再生に於ける「音場」を理解できていないのです。

創造の館氏の意見は、人それぞれな個人のいい音の範疇に留まっています。

周波数特性が可聴帯域フラットで歪みやノイズが少なければ良い音・・・それだけではないのです。

XLO Test & Burn-In CDの記事にも音場の前後の奥行きに関するキース・ジョンソン氏の見解と、音場の奥行きをテストするTrack6について書いています。

伝説の録音エンジニア、マーク・オウボールの記事にも、氏のレコーディング技法と併せてオウボール氏の考えるステレオや音場について書いています。

併せてお読みいただけると幸いです。

部屋やスピーカーは勿論のこと、プレーヤー周りやアンプ、ケーブルによっても音場の奥行きや高さ表現は結構変わってくるのです。個々の音像の輪郭や明瞭さなども同様。インシュレーター等のアクセサリー関係も、このあたりの詰めの追い込みに有効なケースも有る。

測定ではわからない、試聴が重要な要素となります。

創造の館は「ミックスした際に意図した音像や表現をオーディオファンはまったく別の解釈をしていたり、違った見方で聴いているケース」の典型的な事例になってしまっています。

音像の輪郭の隈取りや大きさ、音場の高さや前後の奥行きを知識としても聴覚としても理解できていないから、機材の見た目や価格の心理効果とかオカルトと断定し、似非科学を動画で拡散する結果になってしまっている。

似非科学で武装し、動画視聴者を誤った理屈でミスリードするのは流石に如何なものかと。

推測ですが、館氏はヴォーカルや各楽器のパートをそれぞれ別個にスタジオ録音し、その音源を左右に振り分けただけのマルチモノ録音の平面的な音楽ソースしか聴いたことが無い。

館氏のサイトを見ると、過去のオーディオシステム画像は壁にベッタリのセッティング。

使用機材も音場再生に優れた機器ではありません。

自身の拙い経験に後付けの自己流で音場の解釈をもっともらしい理屈、誤った理屈ですが・・・を付け加えているようにしか見えません。

優しく言い換えれば、世の中全体がステレオフォニックをステレオと略し、ステレオフォニック本来の意味を知ることができなくなっている。音楽ソフトもポピュラー音楽のミリオンセラーを量産したい大手レコード会社は、マルチモノ収録のステレオフォニックではないマルチモノな音楽ソフトを量産する。その被害者なのかもしれませんね。

『本来のステレオフォニック』を知ることが出来ないままの音楽リスナーが増えているのかもしれません。

PCで編集作業が容易になった弊害として、歌=人間の声すらもピッチ調整したり、F2=第2フォルマント周波数以降の高域を編集しまくり。

某日本の歌姫の高域など位相がぐちゃぐちゃで、本人の声ではなくなってしまっているCDもある。

ハイトーンや曲のサビの部分でセンター定位の音像が急に左右のスピーカーに分裂したり・・・。

原音再生=忠実再生を目指すのであれば、録音スタジオの音を志向したりモニタースピーカーを揃えることが正解の近道ではありません。

ステレオフォニック録音を理解し、アーティストやレコーディングエンジニアの意図を知り、その通りに自身のオーディオ装置で再生で来ているのかを知り学ぶ必要があります。

野球やサッカーなどなどスポーツ同様に、身体能力と同様に聴覚にもトレーニングと理論の学習が必要です。

「試聴は錯覚の確認」「周波数特性と歪みで音が決まる」「音は見た目で決まる」「価格や見た目の誤認要因」などなどと宣うのは、生まれて初めてゴルフをして下手な言い訳をしているだけにしか見えません。

個人差があってもスポーツに科学や理論が数字で比較できる分野だけでなく成立しています。

歌や演奏にどれだけ心揺さぶられ感動出来るかと共に、レコーディングエンジニアの情報収集と再生の試行錯誤の狭間で、アーティストとリスナーを結ぶ懸け橋になるのがオーディオなのではないかと思います。

コメント