オーディオ関係の情報収集を暫くやっていなかったのですが、久々に専門誌を読んだりネットで検索したりと行動を起こしてみたところ、マイナーなジャンルの割に多く再生数と反響を呼んでいる『創造の館』という人気チャンネルがありました。

オーディオ雑誌のレビューや高額機器に疑問を投げ掛け「CDプレーヤーの音質差は無い」「(ダンピングファクター以外の要素で)アンプで音は変わらない」「アナログレコードの魅力はジャケットと見た目だけ」等々、独特なオーディオ論を吹聴。

アンプについては正確には「大きな差はない」としている。その小さな差にこだわるのがマニアなんじゃないかな。そりゃ部屋やスピーカーから比較すれば差は小さいけれども。

自前の測定器で計測できない事は、すべからく「変わらない」「オカルト」として多くの反響と共感を呼んでいるようです。

そんな創造の館の『B&Wのスピーカーは世界最高峰なのか(B&Wの音の秘密)』と題したYouTube動画を基に見解を述べます。

考察

B&W 802D3のスピーカーを聴き「音場がスピーカーの背後に立体的に広がる」「何かおかしい。楽器の音が左上やスピーカーの外側から聴こえる」と言っています。

周波数測定や科学を絶対視し、耳から聴こえた音からの判断を排除しているはずなのに、ここで聴こえた音(音場)を「何かがおかしい」と主観で判断しています。

認知バイアスってやつですね。

主観に拠る持論は進みJBL4367の方が「ソースに忠実」と・・・ここにも科学的根拠や測定値はありません。理論的考察が無く主観と感覚で判断しています。

「思う」とかw

「音源を意識させないスピーカーが消えたような音で、噂通りの音」とも。

「噂通り」ってことはメディアやユーザーのレビュー、言語による音質の表現方法とその内容が正しかったということになります。

創造の館氏の根幹になる主義主張と矛盾しています。科学的とは言えませんね。

しかし、これがオーディオだし音楽再生なのです。

過去の経験等々から育まれた音に対する感性や感覚。そこから好みや嗜好、判断の基準が形成される。

料理や味の感覚と同じで、慣れ親しんだ味とは全く異なる料理を初めて食べたとき、新鮮な感動を得るか拒否反応が出たりと、個人差がありさまざまな反応があるのと同じです。

B&Wの「位相歪み」も、あくまで氏が立てた「仮説」に過ぎず、考察まではしていても(自己流で間違った方向に迷走していますが)検証はしていません。

この件については後で述べます。

「理想的なステレオ再生は左右スピーカーを結んだ一直線上に音像が並ぶ」

これは明らかな間違い。音場再生について余りに無知と言わざるを得ない。

音像しか認識していない。

音場がスピーカーの背後に立体的に広がる音は確実にあります。音像の高さが違う音楽ソースも存在しています。そして、それがモノラルからステレオへ進化した目的でもあり理想でもあったのです。

再生したソースが「ジャズ」としかわかりませんが、B&W802D3から聴こえた「音場がスピーカーの背後に立体的に広がる」「楽器の音が左上やスピーカーの外側から聴こえる」音こそが音場です。

左右スピーカー周囲の空間に奥行きを伴った2次元、又は3次元に音像が揺るぎなく定位し、サウンドステージが展開する。

その前後位置や奥行きを伴い立体的に音楽が聞こえるのが「音場」です。

収録マイクから演奏者(楽器)までの距離の違いを認識できるソフトもあります。

録音した場所、ホールや教会の壁や天井の存在が感じられるソフトもあります。

ホールトーンや音場の認識が明らかに間違っています。

原音をソースそのものの音とするならば、音場は一直線上にならないソースも多い。

奥行きを伴う2次元、高低を伴った3次元に音場が広がるソースもあるのです。

ソース次第でスピーカーの外にまで広がるソースもあります。

後述するハイエンドオーディオ、高額なオーディオ機器の意ではなく3次元音場再生に優れたオーディオ機器の意、を牽引したスペクトラルの設計者であり、音場再生を意識したレコーディングで優秀録音目白押しリファレンスレコーディングスのエンジニアでもある、キース.O.ジョンソン博士が録音を手掛けたジャズでも聴いてみたら如何かな。

これらのCDならボーカルと各楽器の前後位置や高さの違い=音場がわかり易い。

オペラからポピュラーソングまで幅広く活動したアイリーン・ファレルが歌う。

リファレンス・レコーディングスは録音からマスタリング、編集まで全ての行程をキース・ジョンソン博士が最終責任者となる。ハイエンドオーディオの概念の創成期から、新しいオーディオのあり方聴き方を提唱した伝説のオーディオ機器メーカー、スペクトラルの創業者でもあり設計責任者でもある。

音像定位は明確で解像度が高いながらも、かぶりつきで聴くような録音ではなくステージ全体の音場や雰囲気を重視した録音。ジャズバーの末席で聴いているような雰囲気で、ある意味スペクトラルの音質傾向に通じるものがある。

ブルーノートやプレステージ、パブロとはベクトルが異なる優秀録音CD。

ドラムセットひとつとっても音源の高さが違う。録音やミキシング次第ですが演奏者や楽器の前後位置や高さの違いまでを表現できるのが正確な音場再生です。

そして、その音場はスピーカーが後から付加するものではなく、録音された音楽ソースに含まれているものなのです。

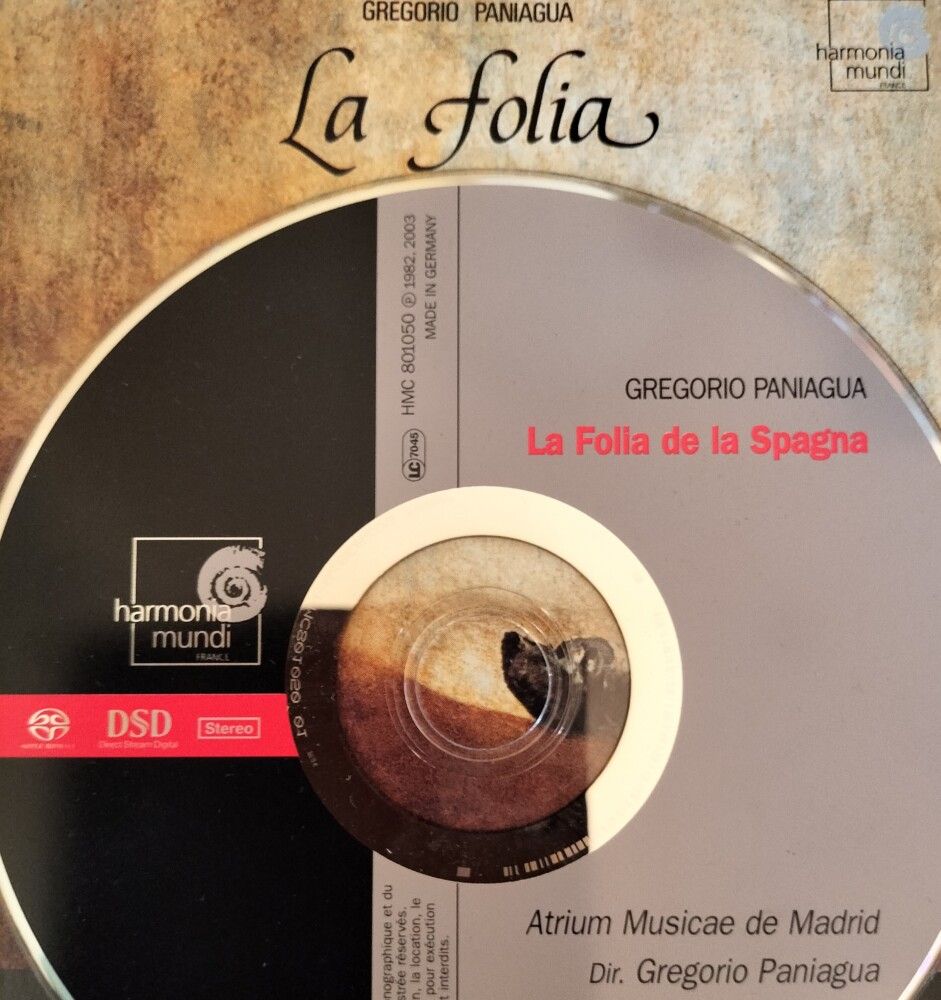

La Folia/GREGORIO PANIAGUA/harmonia mundi

試聴環境次第ですが、このCDには左スピーカー後方3m以上から聴こえる炸裂音が録音されています。

演奏者の位置関係を「おかしい」と思考停止して判断してしまうなら、このソフトを聴いてみるのも一考です。

鬼才であり奇才GREGORIO PANIAGUAの曲?と音場をその耳で聴いてみては。今となっては入手難だけれども。

広大な音場の中に軌道を逸したヴォーカルや楽器?が定位する様は圧巻!超優秀録音!

広大な音場を移動するサウンドも面白い。

通常CD、SACDハイブリッド、アナログレコードと3種のメディアで発売されていました。

ADD=アナログ録音、デジタル編集、デジタルマスタリング。

BISレーベルから発売されているLa Spagna/Atrium Musicae de Madrid/Gregorio Paniaguaも超優秀録音。

こちらはAAD=アナログ録音、アナログ編集、デジタルマスタリング。

最終パッケージの器はデジタルなれど、録音から編集まではアナログ。

ラ・スパーニャ (La Spagna – A Tune Through Three Centuries / Atrium Musicae de Madrid , Gregorio Paniagua) (SACD Hybrid)創造の館氏も、このような優秀録音盤を聴いて3次元空間に広大に広がる音場、音場の奥行きやアンプによる表現力の違いを理解すべきではないかと思うところ。

このCDを再生して「左右スピーカーを結んだ一直線上に音像が並ぶ」なら、装置もセッティングもオーディオ理論も何もかもがおかしいことになる。

創造の館氏本人が原音再生はソースに忠実な音としている。このソースに奥行きを伴う音場情報が録音されているのだから。

音場再生の条件

但し奥行きを伴って広がる音場再生には条件があります。

・2次元3次元に広がる音場が自然に録音されているソフトであること。

・スピーカーを後方の壁から可能な限り距離をとって設置すること。

・B&Wに限らず音場再生に優れたオーディオ機材を使うこと。スピーカーの周囲に充分な空間を確保すること。

※アンプでも音場表現にかなりの違いがあります。

一部のオーディオマニアを除き、スピーカーを後ろの壁から数m離して設置とか、スピーカーの周囲に充分な空間を確保と言っても、日本の住宅事情では容易ではありません。

高価な機材だけが音場再生に優れる訳でなく、部屋との兼ね合いで小型スピーカーの方が音場再生に取り組みやすいです。

条件次第ですが、高価な大型スピーカーが必ずしも優れているとは限りません。

創造の館氏はB&Wのスピーカーや音場再生を認知の外に追いやってしまい、情報発信者として正常な判断が出来ていない。

音場の遠近感なんて必要ない、聴きたくないなら、それはそれで個人の好みの問題です。

個人の好みの問題なら否定するつもりはありません。

音場とは何か

創造の館の動画では「おんば」と読んでいますが、これは間違い。音場は「おんじょう」と読みます。

1950年代以降の映画館におけるマルチチャンネル・サラウンド再生や1960年代にPeter Scheiberによるマトリックス方式に始まり、日本でも録音制作現場で研究と試行錯誤が始まる。

~音場再生の本来あるべき姿を求めて~日本オーディオ協会諮問委員 穴澤健明(pdf形式)

但し2chピュアオーディオでの音場は、マルチチャンネルやサラウンドとは根本的に異なります。

ハリー・ピアソン氏とアブソリュートサウンド誌

2ch再生オーディオの世界で最初の音場再生提唱者はHarry Pearson氏。

氏は1973年にThe Absolute Sound(TAS)誌を創刊。

測定に依存せずAbsolute Sound=絶対的な音をコンサートホールでの生演奏と定義し、ハイエンドやサウンドステージ(音場)など様々な語彙を駆使して、音場感を基準にオーディオ機器や音楽ソフトを評価評論した。

そう、ハイエンド語源の定義は高額なオーディオ機器でも見た目が立派なオーディオ機器でもなく、生演奏同様の音場感と音質や感動が得られるオーディオ機器や音楽ソフトのこと。

日本で音場再生が意識され始めたのは、1980年代前半頃から。

そして重要なのは、ここで言う音場はサラウンドやエコーでエンジニアが創作したものでなく、再生装置で創り出すものでもない。

元々レコードやCDに自然に入っているもの。ヒントは直接音と間接音。

間接音と言っても再生装置のある部屋の反響ではありません。

所謂ホールトーンと呼ばれる残響成分、ソフトに含まれている自然な残響成分とワンポイントマイク等少数マイクでの録音から音場が生まれます。

音楽ソースに入っている音場をできるだけ忠実に再現する装置が「ハイエンド」という言葉の元来の意味であり語源です。

録音技術で音場を創ることは可能ですが、ここでのハイエンドの定義からはちょっと外れます。

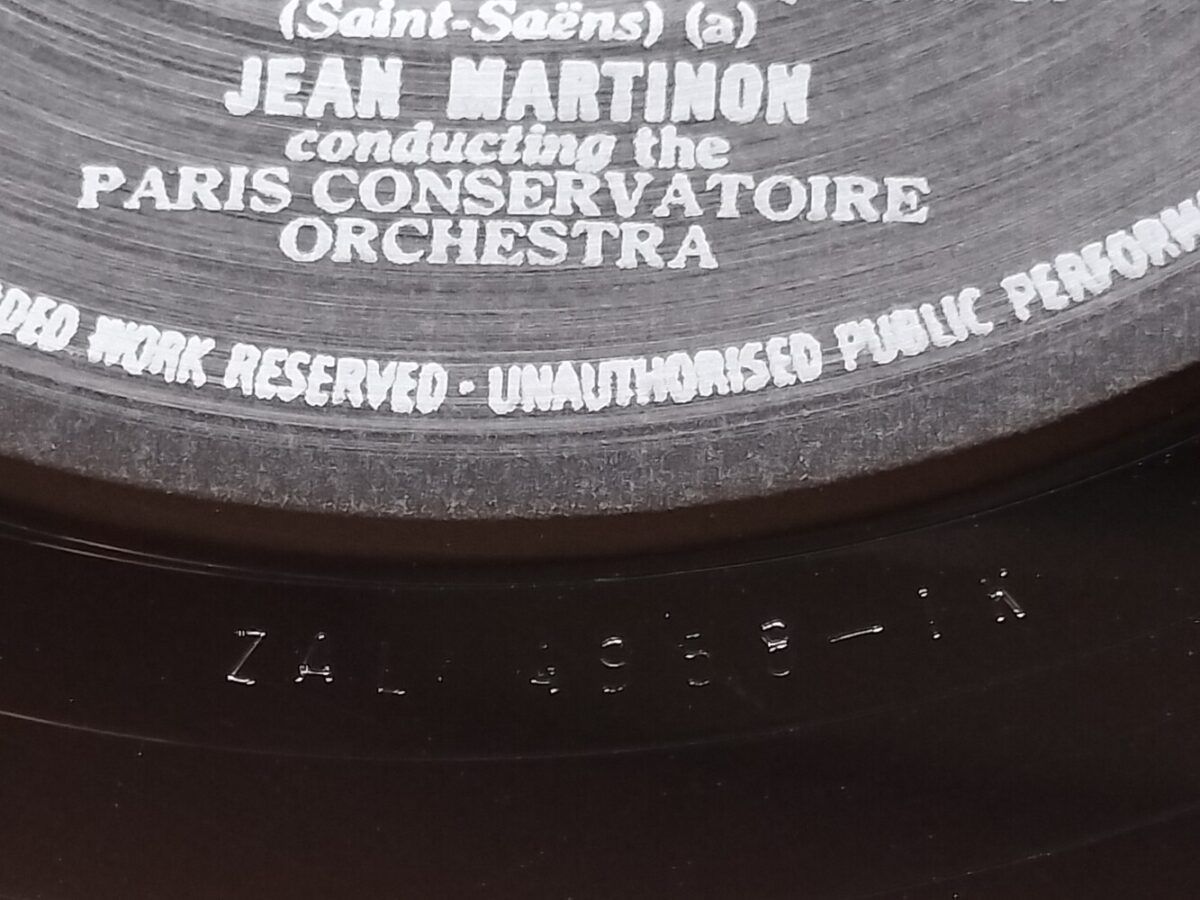

ハリー・ピアソンが厳選したハイエンドの優秀録音は、時代の最新録音に留まらずステレオ録音初期の古いソフトも多数含まれる。TASスーパーディスクリスト(HP Super LP List)と呼ばれ、多くの追従者を生み優秀録音の指標となった。

デッカツリーに代表されるように、古くても少数のマイクを使用した優秀録音に音場感に優れた録音がある。人間の耳は距離や方向を認識できます。少数のマイクで過剰な編集をしていない録音は、再生装置や再生環境次第でマイクから楽器の距離を認識できると言えます。

今でこそハリー・ピアソン氏推奨盤や初期の英DECCAオリジナル盤、ブルーノート・オリジナル盤など、優秀録音アナログレコードは中古市場で高値が付いています。

しかし、音楽ソフトの元々の販売価格は優秀録音もダメダメ録音も価格は同じ。

評価軸の基準に「価格」の指標は存在しないのです。

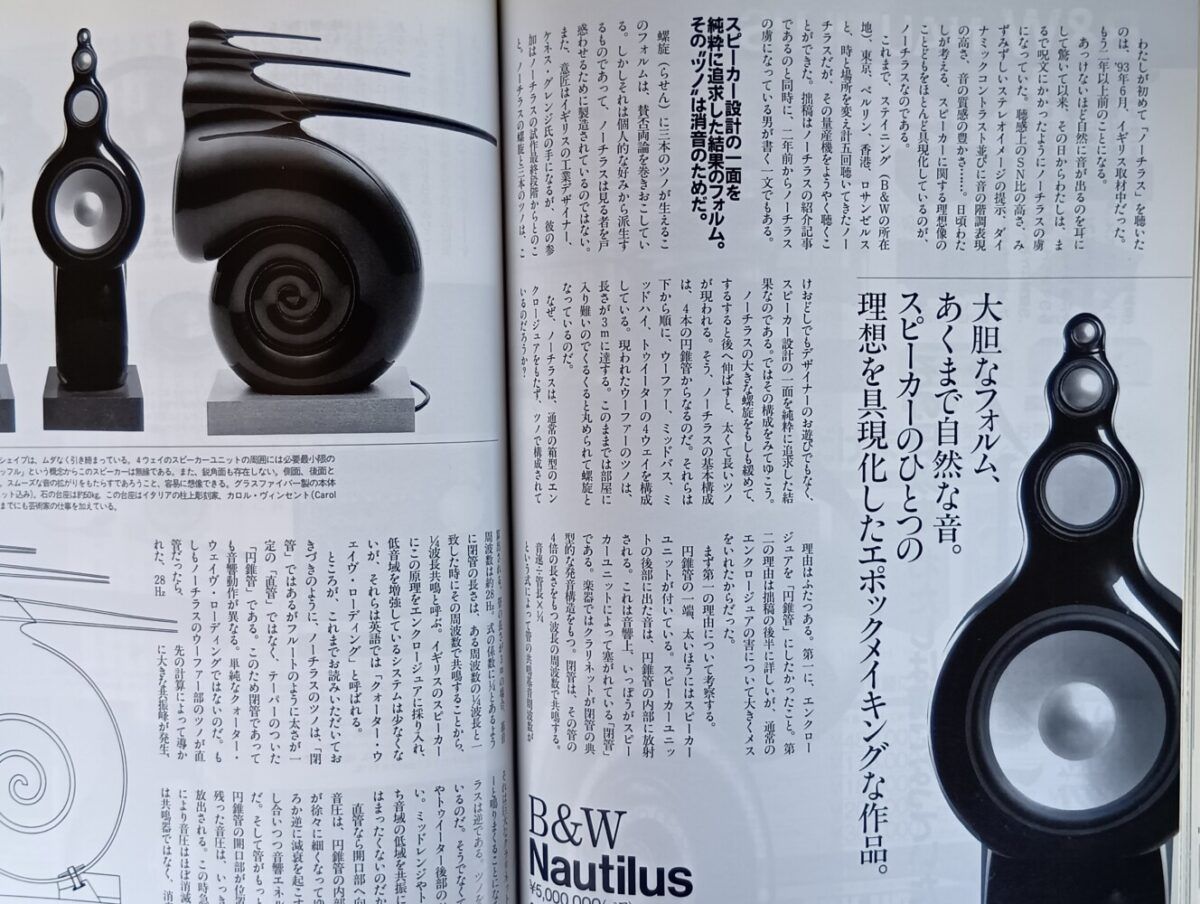

B&Wのスピーカー

あの形状と構造は位相歪みを誘発するものではなく、各スピーカーユニットの受け持ち周波数帯域に応じて、ユニット背後に放射された音(背圧)を吸音材が無くても減衰させる設計と構造。角や平行面が無い。消音機と同じ理屈です。

指数関数で計算された内径が先細りするテーパー管で、エンクロージュアのネガティブな影響を徹底して排除する理詰めの設計。

科学で分析するのがお好きなら、得意分野のはずなんですが・・・。

想像(妄想か?)で、位相歪みと決めつけるのもどうかと思いますね。お得意の測定していないし。

B&Wの特徴的なエンクロージュアの形状は、オリジナル・ノーチラスが理解しやすい。

B&Wオリジナル・ノーチラスを開発したローレンス・ディッキー氏は、後にVivid Audioを立ち上げ同じコンセプトのスピーカーを造っています。

理論的、技術的なバックボーンから、この形状になっています。

「音場がスピーカーの背後に立体的に広がる」のは、位相歪みが少なく音場再生に優れたスピーカーであるということです。

音場再生に優れたスピーカーはB&Wに限りませんし「この形状だから」と限定すべきでもありません。

平行面の無い(四角形でない)エンクロージャや剛性を上げ箱鳴りを抑えたり、スピーカーユニット左右の特性誤差を可能な限り減らす、等は音場再生向上へのアプローチです。

「スピーカーの音質と見た目の関係~」と題した創造の館の別の動画で、オリジナル・ノーチラスに触れています。

感覚だけの世界に留まり理論的な考察が全くありません。

オリジナル・ノーチラスは、ユニット背後に放射された音を減衰衰退する形状をデザインに落とし込んでいる。「背圧ゼロ」が売り。

見慣れない形状に目を奪われがちですが、そこに留まってしまってはオリジナル・ノーチラスが誕生した設計理論に触れることは出来ません。

これでは3次元立体音場を理解できませんね。その世界を好きになるか嫌いになるか、3次元立体音場を自分自身のオーディオシステムで追及するかはまた別の話ですが。

「見た目の重要性」に逃げてしまっては・・・タンノイ、JBL、オリジナル・ノーチラス・・・その音の違いを何とか文章で表現しようと腐心しているのが、現在のオーディオ雑誌やレビューです。

見た目ではなく、定量化できない数値化できない音の違いがあるから、それを言語化しているのがオーディオ評論でありレビュー記事。

定量化できない考察やレビューをフラセボやオカルトとしてしまうのはおかしな話。

本物の科学者や技術者ならばB&W 705シグネチャーを測定し、B&W802D3を1度試聴しただけで、B&W社全てのスピーカーを「〇〇だ」と断定したりはしない。位相歪みと断定することもしない。

全機種を視聴してスペックを確認し測定するまでは、推測や仮説を述べているに過ぎない。実験から検証の段階を踏んでないので、断定口調で語っていますが、あくまでも創造の館氏の仮説。

料理の味の違いをわざわざ成分分析しなくたって、食べてみれば違いは分かりますよね。

寧ろ成分分析表を見せられるよりも、評判を聞いて実際に食べてみる実体験が1番ではないかと。

アナログレコード

創造の館は測定値やスペックで音質を判断し結論付けていますから、アナログレコードはソフトハード共に評価は辛口。

「思い出を宿せるメディア」

ジャケット含め見た目の鑑賞用、音楽鑑賞でなく視覚的な鑑賞用だとか。

ベルトドライブ vs ダイレクトドライブでも、スペックから想像しているに過ぎない。

「アナログ再生に性能を求めても仕方がない」「性能が超低いことを納得した上で・・」

スペックと想像で判断したら、そのような感想を持っても仕方がないのかもしれません。

キレッキレ超高解像度のアナログサウンドを聴いたことがないのでしょう。

国産DD機にスペックでは遥かに劣るベルトドライブのレコードプレーヤー。

CDにスペックでは足元にも及びません。

方式だけで音質は決まりませんが、きちんと調整を追い込めば音質の良いベルトドライブのレコードプレーヤーは過去の製品含め多く存在しています。

ソフトの音質差も大きい。

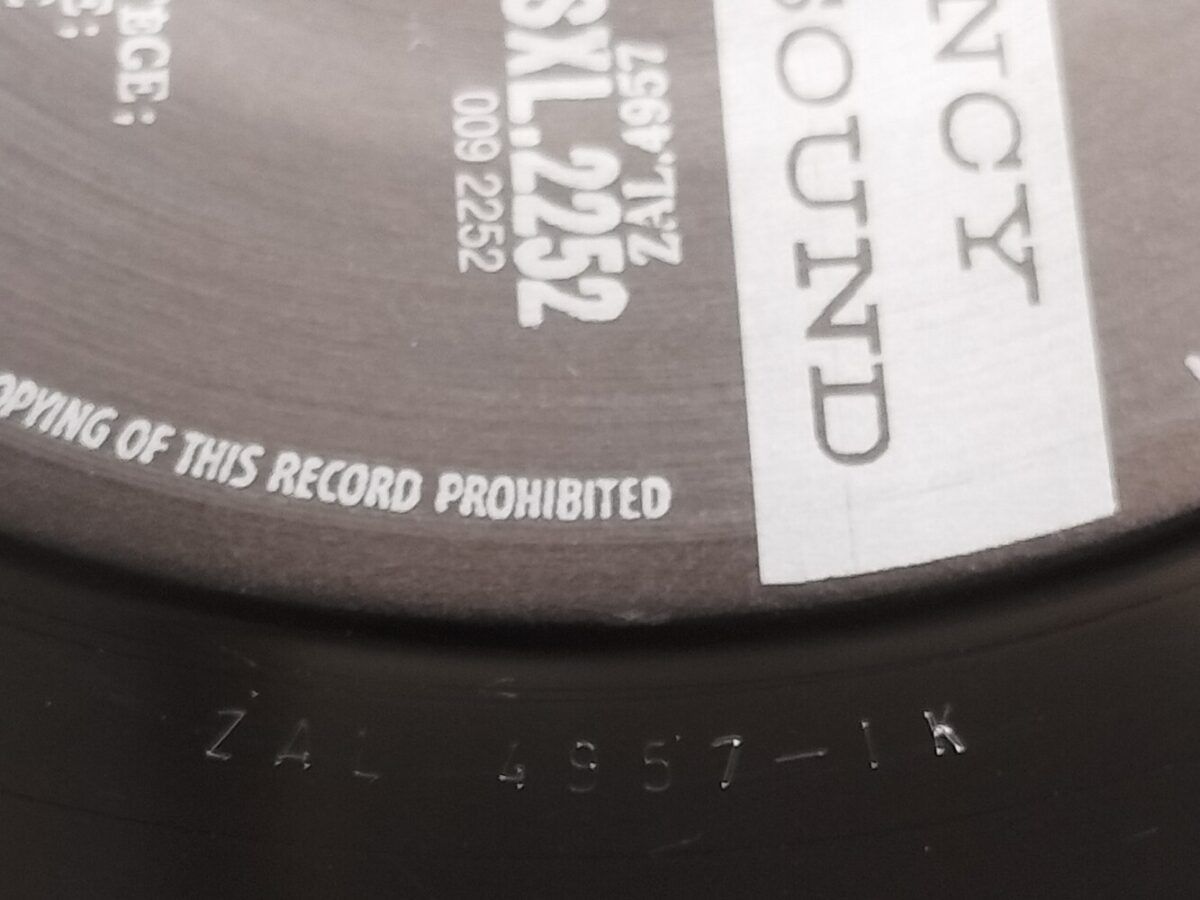

そのYMOのLPレコードのマトリックス・ナンバーは?

トーンアームも理想の理論とアンチテーゼ、矛盾の塊みたいな存在。その中で如何にバランスを取り音質に結びつけるかです。

理論や構造だけ、特にトーンアームの構造の一部を切り取って「素晴らしい」としても全体を見なければならない。

素材や軸受けの理論だけでトーンアームの音質は決まらない。

組み合わせの変数が多過ぎる。ソフトの音質差も大きい。

カートリッジも昇圧トランスも、その音は千差万別。

カートリッジをDENON DL-103からLYRA LYDIANに変えたときは、驚愕、驚嘆、吃驚仰天の音の変化。

インピーダンス1桁Ωの低インピーダンスMCカートリッジに、DENON AU300LC以外にも様々なトランスを試してから語ってほしいところ。

だから「アナログレコードの音は~」と軽々しく断定できないし、奥深い世界で面白いのです。

深みにハマりたくない、必要以上にお金を掛けたくないなら、それもまた良し。

しかし誤った見解でハイエンド機材を腐す必要は無いのではないかと思います。

創造の館氏のようなオーディオファイルには、入り込むと訳ワカメになる迷宮なのでしょう。

LYRAのカートリッジを愛用しているのも、懐古趣味ではなく最先端の高解像度や音場感を求めてのこと。

アナログレコードに録音されている音を自分なりに追求した結果です。CDと比べて性能が低くないし、過剰スペックを求めた結果でもありません。

CDが良いのかレコードが良いのかはメディア次第、聴き方次第で答えは変わるとも言えますが。

僕には経験がありませんがウィーン・ムジークフェラインザールで生演奏を聴いた友人は、その音を「例えるなら英DECCA初期オリジナル盤の音」と言っていました。

まとめ

「木を見て森を見ず」に陥りがちなのが、オーディオに限りませんが趣味の世界。

ケーブル変えても置き方を変えても何を変えても音が変わるのがオーディオです。

音質と価格が比例している訳ではない。逆転現象もある。消費者としては高価な製品にケチをつけやすい。

特にここ十数年の値上がり傾向は激しすぎる。オーディオ製品は寿命が長く、近年圧倒的な技術革新も無いので、最新型200万円と20年前の100万円の製品では20年前の100万円が良かったりする場合もあり得る。

それが中古50万なら・・・

インシュレーターも振動に関わるからして、ラックや床次第で結果や効果が変わります。

出費に見合った価値(音)を見出せるとは限らない。

決してメジャーな趣味ではなく、大量生産できないオーディオ機材。

ガレージメーカーも多く、特にここ20年間ほどの価格上昇には目を見張るものがあります。

1億2000万円のスピーカー・・・ですからねえ・・・。ペア数十万円以上のケーブルも・・・。

趣味とは言え、ない袖は振れませんから、消費者として価格を意識するのは理解できます。

超高額な「世界で数十台限定」のようなオーディオ製品は富裕層向けの、ハイパーカー&数千万円の機械式時計&ホームパーティ+EDM+社交ツールの世界観。庶民には縁の無い世界に突入しています。

オーディオブームで量産の利く時代であれば、フラッグシップ機で利益を上げて普及機に還元することも可能だったでしょうが、マイナー趣味過ぎて販売台数も頭打ちなので戦略価格にならない悪循環。

この点については後に記事にするかもしれません。

低価格で良い音を求めるなら、コスパ重視なら、それはそれでひとつの取り組み方だし考え方だと思います。

但し似非科学の衣を纏い、誤った価値観でハイエンドを批判するのはおかしい。

軽自動車や中古車買うのに、いちいマクラーレンやフェラーリやらにケチを付けないでしょ。

高額オーディオ機材や、それを紹介するメディアを敵対視し過ぎるのも如何なものかと。「見た目」に逃げるのも理論的とは言えません。

敵対視して批判しているから、共感を呼びファンを獲得しているとも言えますが・・・。

「ファン獲得、敵を作れ」の類いです。

例え切り取り情報でも独断と偏見でも、差別化戦略と強い個性を打ち出して熱狂的なコミュニティを形成します。

敵を作ったコミュニティには熱烈な信者が残ります。

似非登山家で嘘が多い栗城史多氏もそうでしたね・・・。

https://booklog.jp/users/28d3a4a620f3a298/archives/1/4087816958

に記載

事実や経験に都合の良い嘘とフィクションを織り交ぜて目を引くコンテンツを創り上げる、底の浅いインフルエンサー的な手法。

コメント