LYRA(ライラ)MCカートリッジ

ジョナサン・カー(Jonathan Carr)氏が設計を担当し、三島敬宣氏が手作業で製造するMade in JapanのMCカートリッジ。

会社の代表取締役として経営を取り仕切るのはスティーグ・ビヨルゲ(Stig Bjorge)氏

ハイスピード、高解像度、優れた音場表現と、カミソリにも例えられる反応の速さと多彩な表現力は、ハイエンド・アナログカートリッジのパイオニアとも呼べる存在。

竪琴を意味するLYRAは諸外国でもリラ、リュラ、ライアー、ライア、ライラ等様々な呼び方があります。

オーディオメーカーとしてのLYRAはライラと読みます。

メーカー名、会社名共に代表のスティーグ・ビヨルゲ氏自身が「ライラ」としています。

北米を中心に創業間もない時期から海外で評価が高く、逆輸入に近い形で日本でも1990年代ごろから評判になった。

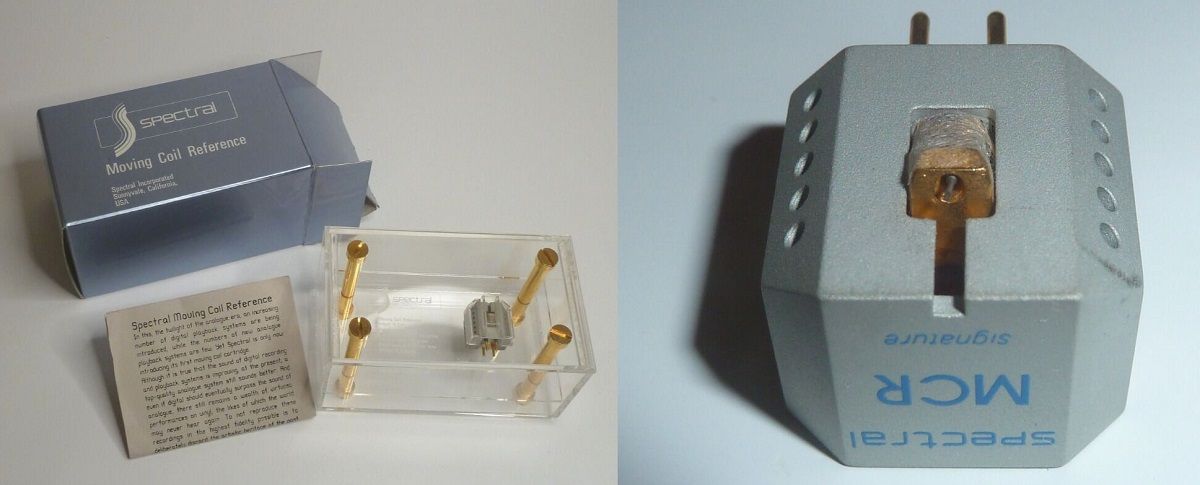

デビュー作は1986年に発売した「剣」。構想から完成まで4年をかけて開発した。翌1987年SpectralブランドOEM「MCR」として米国で発売開始。アブソリュートサウンド誌リファレンス・カートリッジに選ばれ紹介されたことで、一気に評価が高まった。

磁気回路にのちのLYRA同様に和紙が貼られています。繊維の目(織物ではない)がLYRAとは異なっています。

The MCR Moving Coil Phonograph Cartridge

http://www.spectralaudio.com/bigbox.htm

Combining high technology, exotic materials and exacting hand craftsmanship, the MCR was introduced in 1987. It featured the first moving coil design to accurately mirror the master tape.

Low impedance motor utilizing premium metals.

The smallest line contact stylus in audio.

Ceramic whisker reinforced aluminun cantilever producing great rigidity and nearly perfect phase response.

MCRムービングコイル・フォノグラフ・カートリッジ

ハイテクノロジー、特殊素材、そして精緻な職人技を融合させたMCRは、1987年に発売されました。マスターテープを正確に再現する初のムービングコイル設計を採用しました。

最高級金属を使用した低インピーダンスモーター。

オーディオ業界最小のラインコンタクト針。

セラミックウィスカーで強化されたアルミニウムカンチレバーが、優れた剛性とほぼ完璧な位相特性を実現。

Spectralブランドからは外装カバーを付けてMCR-1 ReferenceとMCR Signatureの2種が発売されていた。

「レコード再生において1番大切なのは、パッションが伝わるかどうかだと考える」(ジョナサン・カー)

三島敬宣氏はLYRA(スキャンテック)以前にはスペックスに在籍していました。

2025年現在の公式サイトは英文表記のみ。

ちなみにLINNのカートリッジAKIVAやKANDID等はLYRA製。

AKIVA以前の一部のLINNカートリッジはスペックス製でした。三島氏とのつながりからでしょうか。

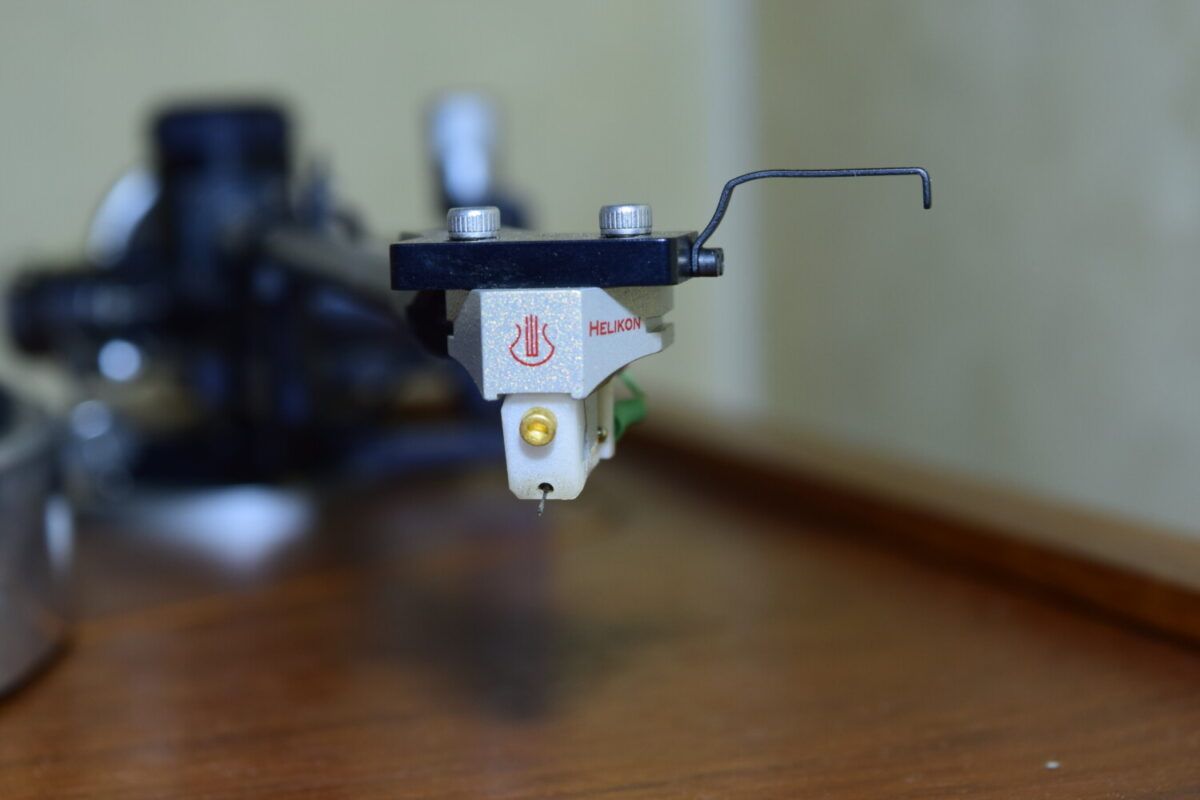

LYRA HELIKON

中古で手に入れたLYDIANが初めてのLYRAでした。LYDIANは知人に譲り、以後Clavis D.C ⇒ HELIKONとLYRAカートリッジを使い続けています。

・発電方式:MC型

・出力電圧:0.5mV(5.0cm/sec. 45° peak)

・適正針圧:1.6~1.75g

・再生周波数帯域:10Hz~50kHz

・チャンネルセパレーション:35db以上(1kHz)

・内部インピーダンス:5.5Ω

・推奨負荷抵抗:100~47kΩ(トランス使用の場合は10Ω以下)

・自重:8.3g

・カンチレバー:ソリッドボロン

・スタイラス:ソリッドダイヤモンド曲率半径3×30ミクロン特殊ラインコンタクトPA(Professional Accuracy)形状

・コイル:6N銅線、5N高純度鉄ボビン

・マグネット:ネオジウム

・出力端子:ロジュームメッキ

スタイラス形状はLYRA独自の特殊形状故に「超楕円」と紹介されることもある。

ラインコンタクト形状にはPF,PA,PH.PSと大分類で4種類、更にSTDとバイタルタイプにそれぞれが分類されて、更にPALKDやらPAPKDなど4~5種に細分化されている。

ひと口にラインコンタクトと言っても曲率半径以外に様々な形状の違いがあります。

このLYRA独自の針先形状のためなのか、内周含めトレース能力が高くレコード盤の汚れや痛みにも強い。「最先端のカートリッジは古いレコードとの相性が悪い」と言う人もいますが、そのようなことは全くない。

内周の音質劣化も聴き分け出来ない。

年代やレーベルを問わずハイスピードで超高解像度、高分解能なサウンドを堪能できます。

ミディアムコンプライアンス設計で、高剛性でリジッド且つ高感度のトーンアームとの組み合わせが推奨されている。

適正針圧は1.6~1.75gの間で見つけて下さい。但しくれぐれも1.75gを越えないようにご注意ください。

LYRA HELIKON取扱説明書より(太字も原文のまま)

1999年12月に有限会社スキャンテック販売から発売開始。発売当初の国内販売価格は170,000円。のちに231,00円に価格改正(アメリカでの販売価格は2,300ドル)。

LYRA MCカートリッジの第3世代となる。

針交換価格は本体交換のみの受付となり、これも発売当時の価格で107,100円。モデルチェンジで後継品に交換になった場合には差額交換となり、正確には針交換と言うより下取りでの本体交換なります。

以後のLYRAカートリッジ第5世代SKALAあたり(2008年頃)から、有限会社スキャンテックから有限会社LYRA(ライラ)に社名変更しています。

Clavis D.C ⇒ HELIKON音質の違い

カートリッジ以外システム変更なしでの音の印象は、温度感が上がり重心が下がった。

高解像度高分解能をひけらかすような音の出し方から、厚さ(熱さ)の中に高解像度を含む、といった印象に変わりました。

レーシングカーから高性能市販車に変わったような印象。

セラミック・アルミ合金カンチレバーからボロンに世代交代し、明確に提示する音の傾向が変わりました。

LYRAカートリッジ(特にCLAVIS D.C以前のセラロイ製カンチレバーのモデル)を「温度感が低い」「繊細だが熱気や音の厚みが不足」と感じるなら、カートリッジ以降のアナログシステム、トーンアーム→アナログレコードプレーヤー→昇圧トランス→フォノイコライーザーの何れかを交換すると、より好みの音に近づけられるはずです。年代やモデルを問わず。

情報量の多いカートリッジなので、温度感や色彩感はコンポーネントの組み合わせ次第で如何様にも可能だし、味付けもシェフの腕次第で如何様にも出来る。

LYRAのカートリッジは鮮度最高の素材なのですから。

LYRA CLAVIS D.C

Clavis D.CはHELIKONの下取りに出してしまったため、元箱や取扱説明書が手元に残っていません。

スペックは別冊ステレオサウンド誌セレクトコンポシリーズNo13アナログバイブル(1996年6月発行)より抜粋。

・発電方式:MC型

・出力電圧:0.25mV(5.0cm/sec. 45° peak)

・適正針圧:1.6~1.8g

・再生周波数帯域:10Hz~50kHz

・チャンネルセパレーション:30db以上(1kHz)

・内部インピーダンス:2Ω

・推奨負荷抵抗:47kΩ以上(トランス使用の場合は10Ω以下)

・自重:9.5g

・カンチレバー:セラロイ(セラミックとアルミの複合合金)パイプではない無垢材

・スタイラス:ソリッドダイヤモンド曲率半径3×30ミクロン特殊ラインコンタクトPA(Professional Accuracy)形状

・コイル:6N銅線、5N高純度鉄ボビン

・剥き出しの磁気回路の埃避けには特殊な和紙

1994年に有限会社スキャンテック販売から発売開始。発売当初の国内販売価格は150,000円。

カンチレバーに一般的なパイプ材ではなく無垢材を使用するLYRA。中空ではない無垢材故にカンチレバーは細い。セラロイ・カンチレバーは後のソリッドボロンよりもひときわ細い。

剥き出しの磁気回路から無防備に突き出した細~いカンチレバー。カートリッジ交換を積極的に楽しむオーディオファイルは交換の都度カバーをかけないと、うっかり落としたりちょっとしたことでカンチレバーが折れてしまいます。

LYRAのカートリッジ、特にセラロイ・カンチレバーのカートリッジは、誤って折ってしまったユーザーが結構いましたね。

カンチレバーはレコードの音溝を拾って振動している。主観に拠る想像を踏まえた論評ですが、中空パイプ構造のカンチレバーは中空パイプ内部に何らかの音質に影響を与える共鳴が発生しているかもしれません。空洞な中空パイプ故に。

素材が同じ重量が同じなら、中空構造で外径を太くした方が強度や剛性は上がります。しかし一般的な中空カンチレバーを採用しない、無垢材を採用する積極的な理由がLYRAにあるのかもしれません。

LYRA自身は何故パイプではなく、無垢のソリッド材をカンチレバーに使うのか公表はしていませんが。

LYRA LYDIAN

中古で手に入れた初LYRAとなるLYDIAN。中古品でエージングも済んでいるために、セッティングを終えて始めの音出しから鮮烈驚愕!

超絶ハイスピードで高解像度。なのに音の厚み(熱さや厚さ)もちゃんと出ている。繊細さと力強さが見事なまでに融合している。

僕の拙い経験の中で過渡応答、トランジェントの良さで感激感動したのはLYRAのカートリッジとKlangfilm Europa Jrが最高峰。

音場表現も緻密で音色も変幻自在で多彩。まるで顕微鏡で覗いたような精密緻密な音楽が展開する。

楽器へのタッチの「瞬間」が、音の立ち上がる瞬間が、ここまで緻密に繊細に表現力豊かなカートリッジは初めてでした。

月並みな表現ですが「レコードにはこんな音が刻まれていたのか!」と、感動驚愕のカートリッジでした。

レーベルや盤質を選ばず、レーベルの特徴をより際立たせる。ジャズ向きクラシック向きといった特定のジャンルだけ良く鳴らすカートリッジではない。

ソフトに対してはオールマイティな万能選手。但しホコリや傷には敏感かも。

但しアナログ再生はポップノイズでトランジェント特性が評価できる面もあります。

LYDIANは知人に譲ってしまいましたが、30年経った今でも、その音は鮮明に脳裏に焼き付いています。

閑話休題

LYRA製品は現在海外向け販売が主で、日本国内へ向けて今ではほとんど情報発信していない様子。

現行モデルは国内販売価格もネットでは調べられない・・・。

手作りなるが故に、生産数に限度がありますし・・・。

オーディオ誌始めメディアに取り上げられるのも積極的に視聴機を貸し出して、高名なオーディオ評論家には今でも面倒なお付き合いが必要なのかな?知らんけど。

ここ20年近く、オーディオや音楽関係の情報収集を全くしていなかったので、最新情報に疎い。

LYRAの日本国内での販売店も減り入手難なるが故に、シリアルナンバーを改ざんしたり偽造した、コピー商品や未承認リビルド品も市場に出回っている様子。

手に入れる際は注意が必要ですね。

今やなかなか聴ける機会が少なくなってしまったのかもしれませんが、LYRAのカートリッジはアナログレコード再生のひとつの頂点だと思います。

コメント