多数の優秀録音を残した独立系レコーディングエンジニア

1929年4月27日スイス生まれ。2023年3月19日に93歳で他界。

1983年のクラシックプロデューサー・オブ・ザ・イヤー受賞を含め、グラミー賞受賞の伝説的なレコーディングエンジニア兼プロデューサーのマーク・オウボール。

ドルビー・ノイズリダクションシステムの開発者のひとりでもある。

1955年にヴァンガード・レコードに入社し、1958年からはチーフエンジニアを務める。

1965年に独立しエリート・レコーディングス(Elite Recordings)を設立。レコード会社に属さない独立系エンジニアとなる。

録音にはホール又は教会を使用し、スタジオを使用したことは1度たりとも無かった。

アンサンブルの録音は音色を再現するだけでは不十分。奥行きの表現と録音現場(ホールや教会)のパースペクティブが不可欠との信念からだった。

マイクは必要最小限を信条とし、ショップスM221B無指向性マイクを2本又は多くても4本を使用。

マルチトラック、マルチチャンネル録音は一切やらなかった。演奏の奥行きが失われてしまうから、との理由からだった。

レコーディング後のエコーやリバーブなど、ある意味余計な処理は一切行わない。

録音は録音であり、ステージ上でアーティストと視覚的に接触することは無い。しかし本質的にオーケストラの概要を理解できるように、たとえば4列目や5列目など、約3m奥のサウンドをできるだけ良くしようとしています。

https://tapeop.com/interviews/54/marc-aubort

時には指揮者や楽団員と軋轢を生みかねない、オーケストラの配置を変えることさえ行った。

スタジオ収録、マルチトラック・マルチチャンネル録音、編集での継ぎ接ぎ修正・・・等々レコーディングの効率化とコスト削減を推し進めたメジャーレーベルとは相容れない真逆のスタイルを貫いた。

アナログからデジタルへ、時代の変遷を乗り越えて半世紀に渡って優秀録音ソフトを世に送る続けた。

だからこそDECCA一連のアンセルメ作品、マーキュリーやRCA等の優秀録音に匹敵する実態感や生々しさと瑞々しさ、そして音場の奥行きを実感できる素晴らしい録音を残したのだ。

ノンサッチ、ヴォックス、コニサー・ソサエティ、アコースティック・リサーチ等のマイナーレーベルに始まり、後にデジタル録音の全盛以降にはフィリップス、RCA、EMI、独グラモフォン等のメジャーレーベルの録音も手掛けた。

マーク・オウボール(Marc J. Aubort)の手掛けた録音はDiscogsにリスト化されている。

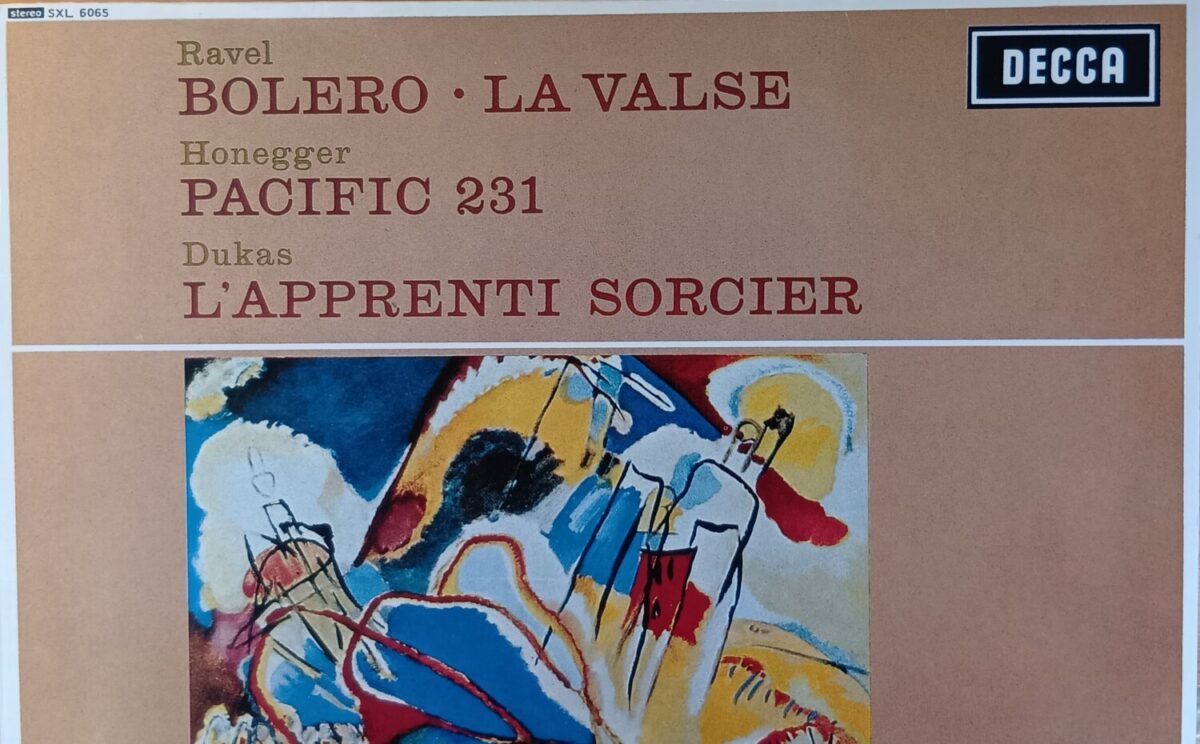

マーク・オウボール/エリートレコーディングスが手掛けたモーリス・ラヴェル管弦楽作品全集第1集

氏の録音の最初の1枚として絶対にお勧め出来る優秀録音です。音場とは何か、音場の奥行きや広がり、演奏会場の空間の広さ(左右だけでなく奥行きや高さ)を実感できる1枚!

ラヴェルは曲自体が各楽器奏者の位置を音場として感じるのに好適だと思う。ボレロではティンパニがスピーカー右の、体感で3mほど奥から聴こえます。前後感含め各楽器の配置も優秀録音盤ならば尚のこと分かりやすい。

『音場』を聴き、それを感じたり学んだり、オーディオ装置の試聴にも好適なソフトです。

僕の中ではRavel/BOLEROは、DECCA SXL6065 アンセルメ/スイスロマンドのアナログレコード盤(UK盤 A面マトリックスZAL5904-1K)がベスト・オブ・ベストではあります。モーリスのラヴェルは録音も含めると、それに次ぐ優秀録音と思っている超推薦盤です。

コメント