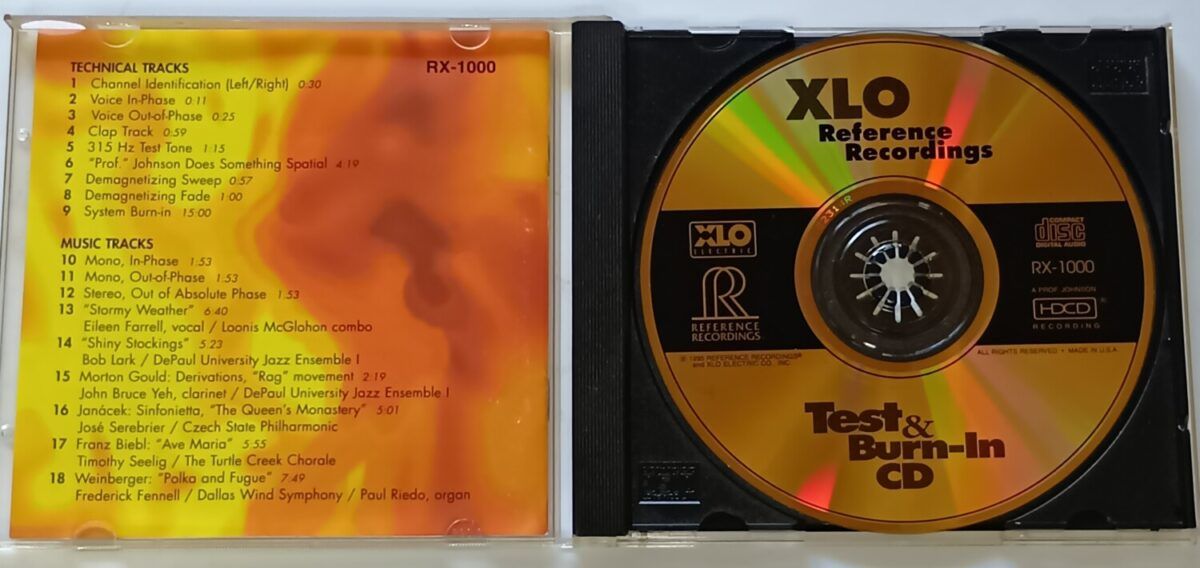

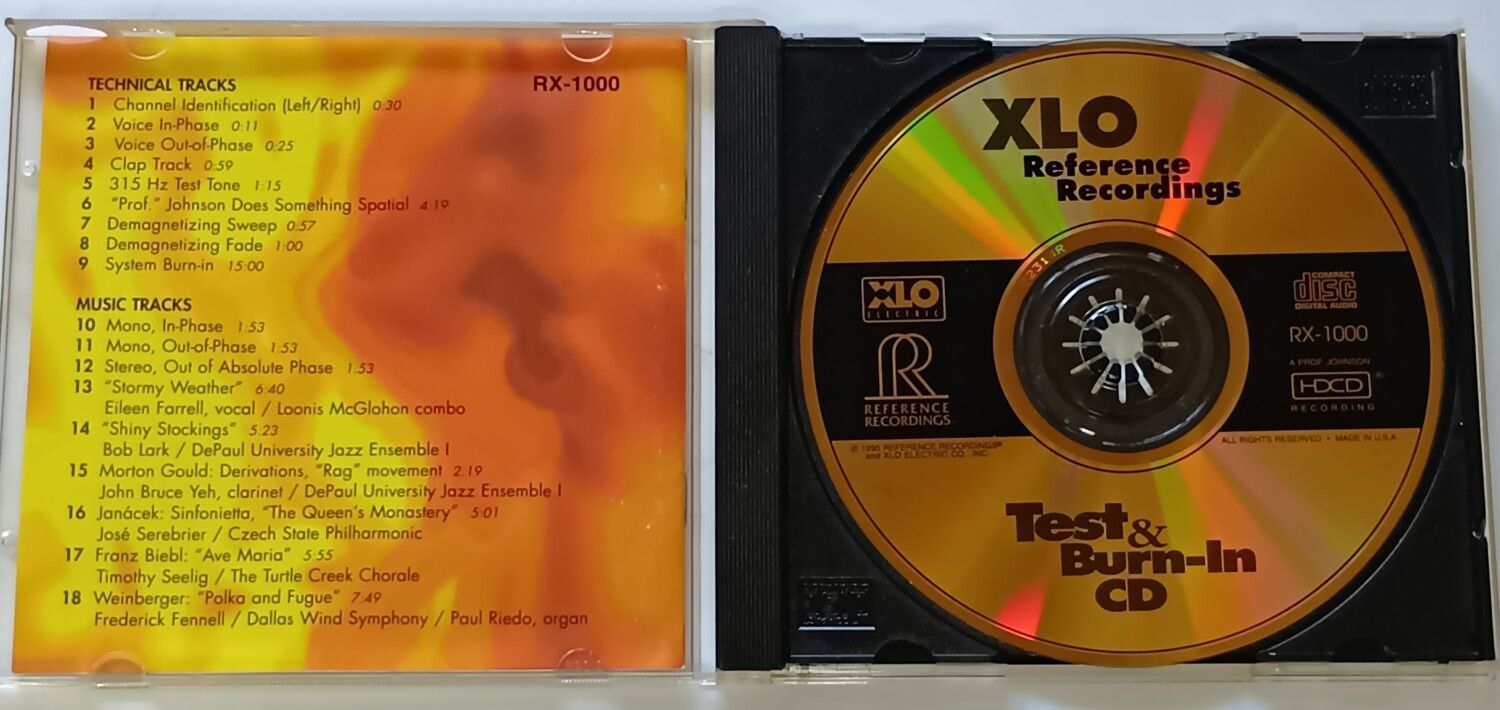

オーディオシステムと環境チェックに最適!XLO Test & Burn-In CD

初版は1995年の発売。オーディオケーブルメーカーのXLOから発売されたオーディオシステムテスト&バーンイン用のCDです。

24金ゴールドCD仕様。製作は高音質優秀録音で定評のあるリファレンス・レコーディングス。

トラック10から18はリファレンス・レコーディングス社収録の高音質楽曲が収録されています。

今は廃盤になってしまっていますが、僕が所有しているのははっきりした記憶が無いのですが、英文解説書のみなので初期の直輸入盤らしい。

ノアが輸入した本CDには20ページの日本語解説書が付属しているらしいです。

純金仕様ではないノーマルCD盤もあるみたいです。

収録トラック

テスト用トラック

- 左右チャンネル確認とチャンネルバランス

- 位相チェック、正相の音声

- 位相チェック、逆相の音声

- ハンドクラップ(パン!と手を叩く)のトラック

- 315Hzテストトーン

- キース・ジョンソン氏による音場空間解説

- デマグネタイジング(消磁)スイープ(40Hz~19kHz)

- 低域周波数デマグネタイジング・フェード

- バーンイン・トーン(エージング)

音楽トラック

- モノラル・正相

- モノラル・逆の相対位相

- ステレオ・逆の絶対位相

- ステレオ・正しい絶対位相「ストーミー・ウェザー」全曲

- 「シャイニー・ストッキングス」

- モートン・グールド作曲「デリヴェイションズ」より「“ラグ”ムーブメント」

- レオシュ・ヤナーチェク作曲「シンフォニエッタ」より「クイーンズ・モナスタリー(王妃の僧院)

- フランツ・ビーブル作曲「アヴェ・マリア」

- ヤロミール・ワインベルガー「笛吹きのシュワンダ」より「ポルカとフーガ」

TRACK8の低域周波数は、スマホアプリの簡易計測では中心周波数59Hzとなっています。

正直、僕のシステムで試したところ消磁効果のビフォーアフターは分からない・・・。

ではTRACK7の40Hz~19kHzスイープ信号は不要か?と言えば、そうではありません。

自分の部屋とオーディオシステムで、40Hz~19kHzのスイープ信号がどのように再生され、また自分の耳でどのように聴こえるかのテストとして重要なトラックになっています。

Spectroidなどスペクトラムアナライザーを使用して、リアルタイムで周波数を確認しながら使うと良いかもです。

スマホ内蔵マイクはお世辞にも正確とは言えません。より正確性を求めるなら外部マイクを使うと良いです。

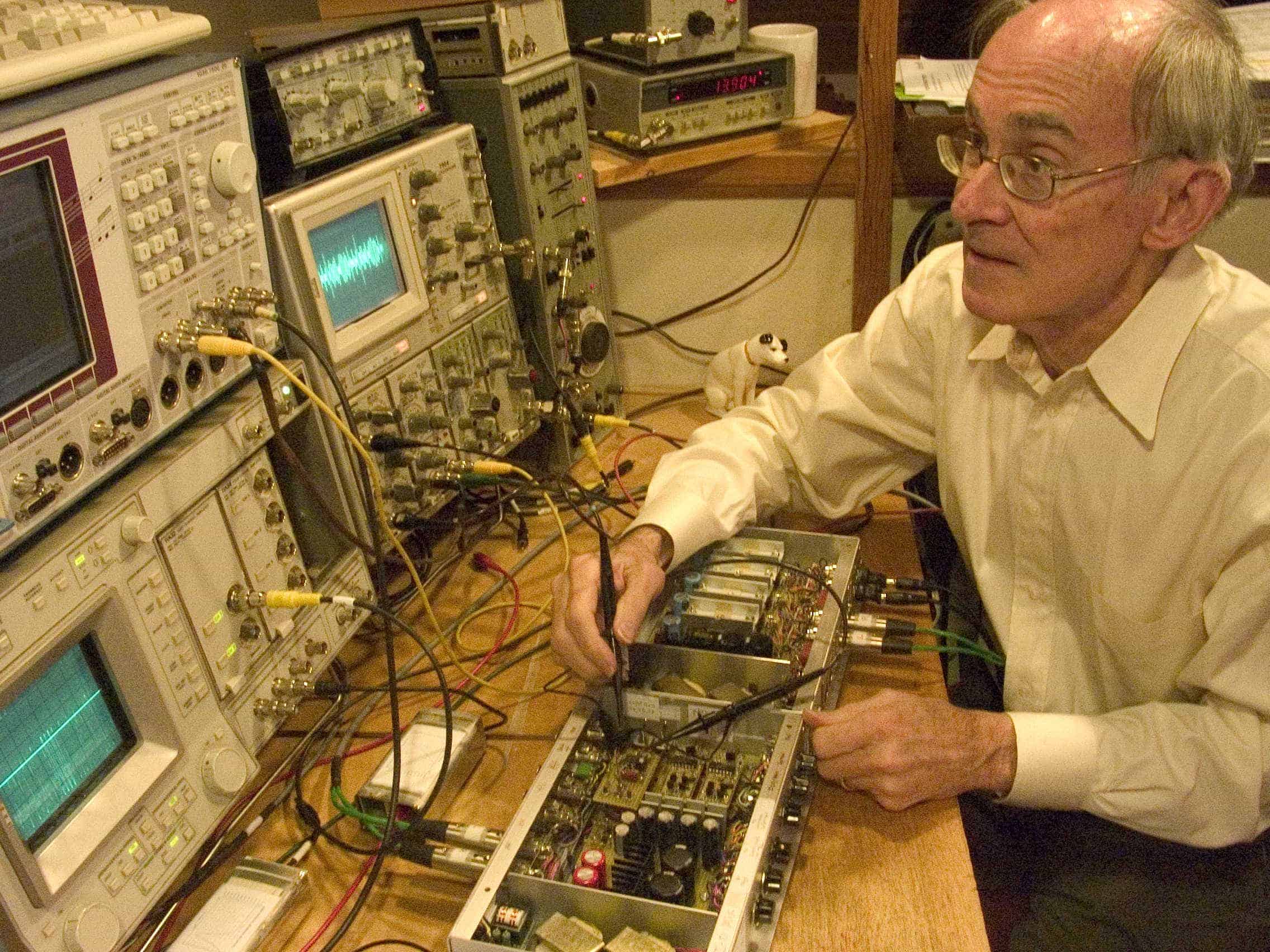

Track6.キース・ジョンソンの考える音場空間

博識で雄弁なキース・ジョンソン教授は、オーディオに関するあらゆる事柄について確固たる意見を持ち、それを裏付ける十分な実績と輝かしい成功体験を誇っています。彼が最も強いこだわりを持つ分野の一つは、マイクの使い方、本数、そして設置場所についてです。

現代の「純粋主義者」の考え方では、あらゆる用途にマイクは1組しか使えないと考えられがちですが、キース・ジョンソンは、あらゆるレコーディングの問題に対して単一のアプローチに限定することは、音源、レコーディング環境、そしてプログラム素材の現実を無視することだと理解しています。

その完璧な証拠が、カリフォルニア州バークレーにあるファンタジー・スタジオのスタジオ「A」で録音されたこのトラックです。

今日の商業レコーディングのほとんどは、楽器やボーカルのポジションを「パン」インし、後から電子的にリバーブを加えるマルチモノラルの「ミックスダウン」(真のステレオではない)であるため、商業レコーディングスタジオの多くは音響的にデッドな状態になりがちです。

マイクに非常に近い音源を除けば、このような会場での「純粋主義」的なマイキングは、特徴のない「塊」のような音しか生み出しません。左右の音の差はほとんどなく、奥行き感や部屋の大きさもほとんど感じられません。

この問題に対処するため、キースは「ステレオフィールド」マイキング手法を選択し、合計6本のマイクを使用しました。有名なコールズ社製「BBCリボン」双指向性マイク2本をブルームライン45/45構成で配置し、ゼンハイザーFMカーディオイドマイク2本をクロスさせてフロントの左右の「エンハンスメント」に使用し、さらにゼンハイザーFM無指向性マイク2本を壁際の高い位置に設置して部屋の自然なアンビエンスを再現しました。

その結果はデッドなスタジオ環境であっても、イメージングとサウンドステージングの傑作が生まれ、システムとセットアップの真に検証可能なテストとなります。更にプロ仕様のマイクも加わります。

マルチマイキングが間違って使用された場合に何が起こるかをジョンソン自身が説明しており、このディスク全体で最も有用なトラックの1つが収録されています。

・・・と長々と英文解説の和訳を引用しましたが、いよいよここからが本題。

アメリカ西海岸にある広いファンタジースタジオで、ジョンソン先生の語りが収録されているトラックなのですが、、、

高音質優秀録音で定評のあるリファレンス・レコーディングス社で長年ディレクター兼エンジニアを務め、知る人ぞ知るハイエンドオーディオメーカーSpectralの中心人物でもあったキース・ジョンソン先生の考えるレコーディングや音場空間とは如何なものなのか?

音場の奥行き

初めは左右スピーカー中央にジョンソン先生が定位。

次に「右に移動するよ」「中央に戻るよ」「左に移動するよ」と語りながらジョンソン先生がスタジオを移動する。

当然ながらジョンソン先生の音像も、その通りに動く。

ここまでは常識の範囲内。

続いてジョンソン先生は語りながらゆっくりと奥へ歩いていきます。左右スピーカー中央に定位していたジョンソン先生がどんどんと奥へ!

スピーカー側正面にある壁を突き抜けて、ジョンソン先生の音像が奥へ遠くへ!

10フィート(3m)と言っています。

そしてスタジオの残響や反響音も、このあたりからより一層はっきりと感じられるようになります。

続いてカスタネット?を叩きながら広いスタジオを前後左右に移動。そしてシンバルを叩きながらスタジオ内を前後左右に移動します。

通常の音楽CDでは、再生するオーディオシステムの音場再生性能やセッティングの範囲内に収まってしまい、スピーカー側正面の壁よりも音像や音場が奥へ広がることはめったにあることではありません。

この音場の奥行きがオーディオシステムで再現できているかのテストトラックになっています。

ジョンソン先生の音像の大きさ、音像の輪郭と実在感、そして左右は当然のこと前後の移動の距離感がオーディオシステムできちんと認識可能か。

マイクから離れてスタジオ後方に移動した際、音場の中での距離感だけでなくスタジオの残響とスタジオの広さが聴き取れるか。

ステレオフォニックな音場再生にとって大切な要素が、このトラック6に集約されています。

ステレオファイル誌キース・ジョンソンのインタビュー|初出は1984年

収録時のマイクセッティングにも言及しており、明確なステレオイメージと音場再現の為に、適切な距離に左右のマイクを置きその中央に1本、計3本のメインマイク。

デッカツリーやテラーク、マーキュリー・リヴィング・プレゼンスのマイクセッティングの考え方と基本的には似ている。

「私は時々、音源から異なる距離を置いた他のマイクを使用して、音に複数の遅延を生成し奥行きの錯覚を高めます」

マルチトラックマルチマイクは貧弱な再生システムの欠点を補うためのもの。「私は貧弱なシステムで再生される録音はしません」

このような理念と録音技術からオーディオ再生における奥行きや広がりを伴う『音場』が生まれる。

スタジオで各パート毎それぞれを1本のマイクで録音し、その別々の音源をステレオの左右チャンネルにミックスダウンする、所謂マルチモノ録音やコストと効率重視の商業録音とは全く異なるレコーディングである。

蛇足ですがマスターテープの劣化についても言及していて、テープの品質に拠るが2年で劣化するとも言っています。

優秀録音目白押しのリファレンス・レコーディングスの楽曲もお勧めです。

Amazonでは品切れになっていることが多いのですが、定期的に少量入荷しています。

興味があれば、まめにチェックしてみてください。

まとめ

部屋の環境も含めた自身のオーディオチェック用として、そして音場とは何か?音場の奥行きとは何か?を理解する上でも、学びや確認が出来る貴重なオーディオテストCDです。

もし気になるなら手に入れて、自身のオーディオシステムと再生環境のテストをしてみてください。

また異なる環境での試聴用としても活用できるCDです。

NORDOST SYSTEM SOLUTION

ノードスト System set-up & Tuning Disc (2枚組)にも左右チャンネルチェックとして、シャカシャカ音が1.83m上昇するテストトラックが収録されています。

興味があればお試しください。

NORDOST SYSTEM SOLUTION (セットアップCD・2枚組)

コメント