CDの寿命は何年なのか?

CDなどデジタルディスクの寿命には諸説あり、20~30年とか30~50年とかさまざまな説があります。

音楽CDが最初に発売された1982年か暫く経過し普及してから、当時のオーディオ雑誌でCDソフトメーカー技術者のインタビュー記事で「CDの寿命は30年」との記事を読んだ記憶があります。

※雑誌を漁ってみましたが該当誌が見つからずソースは示せません。申し訳ありません。

これは耐用年数を保証するものではなく、製造時に使われる接着剤やラベルの素材や染料などの品質、そして何よりも湿気や温度、又は傷や紫外線などの外的要因が影響する保管状態によって、寿命が大きく左右されるからです。

【40年経ち】CD取り出すも再生できず…今こそ向き合いたい「CD劣化問題」https://t.co/961XqjFbiP

— ライブドアニュース (@livedoornews) July 18, 2022

経年劣化の様子を紹介した投稿に注目が集まった。CDの寿命は10~30年と言われており、投稿者は「記憶媒体の在り方やコレクションをする方への注意喚起につながれば何より」と振り返った。 pic.twitter.com/qUFUg6ZeYK

米ワーナー製の一部DVDが再生不可能に。一部作品はもう見れないかも|gizmodo.jp

音楽CDでも特定の年代や製造工場製の寿命が短い説があります。

CD・DVD・BDが劣化する要因や種類ごとの寿命についてカナダ保存研究所が解説|Gigazine.net

CD劣化!もはや寿命か?修復方法はあるのか?

CDは何十年か経つと聴けなくなるという話を聞いたことがあるが、どれぐらい経つと聴けなくなるのか?何が原因で聴けなくなるのか?長持ちさせる方法はあるか?|Q&A レファレンス共同データベース

「音楽評論家の石井宏さんは昨年、「CDは腐る」という文章を雑誌に発表し、音楽関係者の間で反響を呼んだ。」とある。

「新潮45」1989年4月号連載

石井宏著「CDは腐る」は1989~1993年新潮45の連載をまとめた、学研M文庫『帝王から音楽マフィアまで』にも掲載されている。

辛口評論家石井宏のクラシック音楽業界の裏側と暗部をえぐる痛快な音楽エッセイ。

指揮者やクラシック演奏家は、決して人格者でも高貴な人間でもない。

批判や悪口に留まらず至高のピアニスト、ホルショフスキーの素晴らしさについても。

前半はシェラック盤SPレコード→モノラルLP→ステレオLP→デジタル録音→CD、と音楽メディアの歴史の変遷。

後半にCDディスクの素材=ポリカーボネイトやアルミ蒸着記録層、UV硬化樹脂は100%完全に空気を遮断できない。故に記録層が酸化してデータを読み取れなくなる事象が起こり得る、としている。

本題とは離れてしまいますが石井宏著『帝王から音楽マフィアまで』は、カラヤンとベルリンフィルの関係やクラシック音楽界のエージェントCAMIの存在、バブル期日本のコンサート事情など、内容が面白い。絶版になってしまっていますが、手に入るなら是非読んでほしい勧め本です。

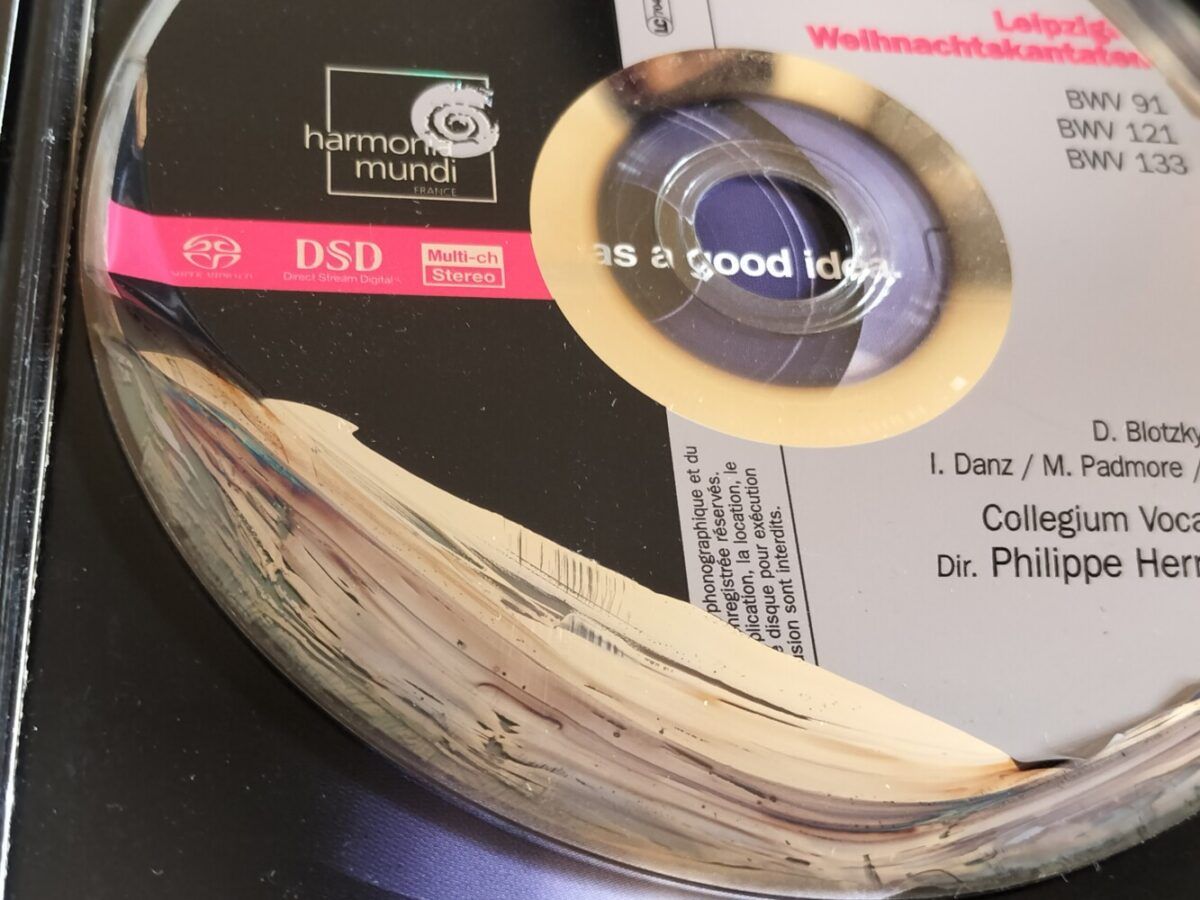

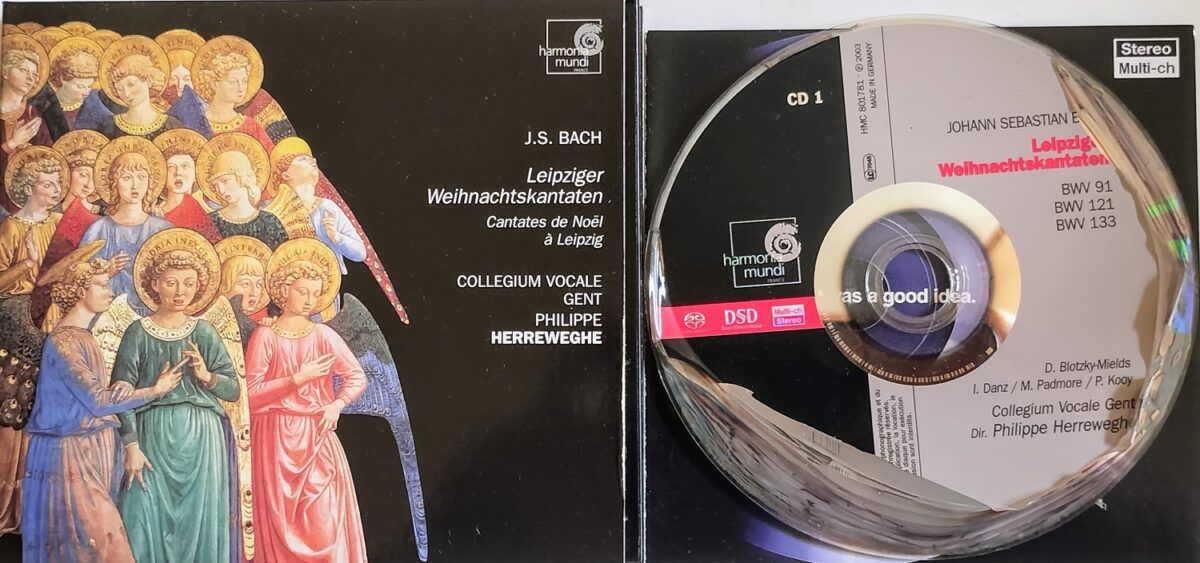

ライプツィヒ時代のクリスマス・カンタータ|J.S.BACH

所有CDで実際に剥離して寿命を迎えた1枚。

ドイツharmonia mundi輸入盤(現在は廃盤)。SACDハイブリッド。

2003年11月初版。発売後まもなく購入したと記憶しています。

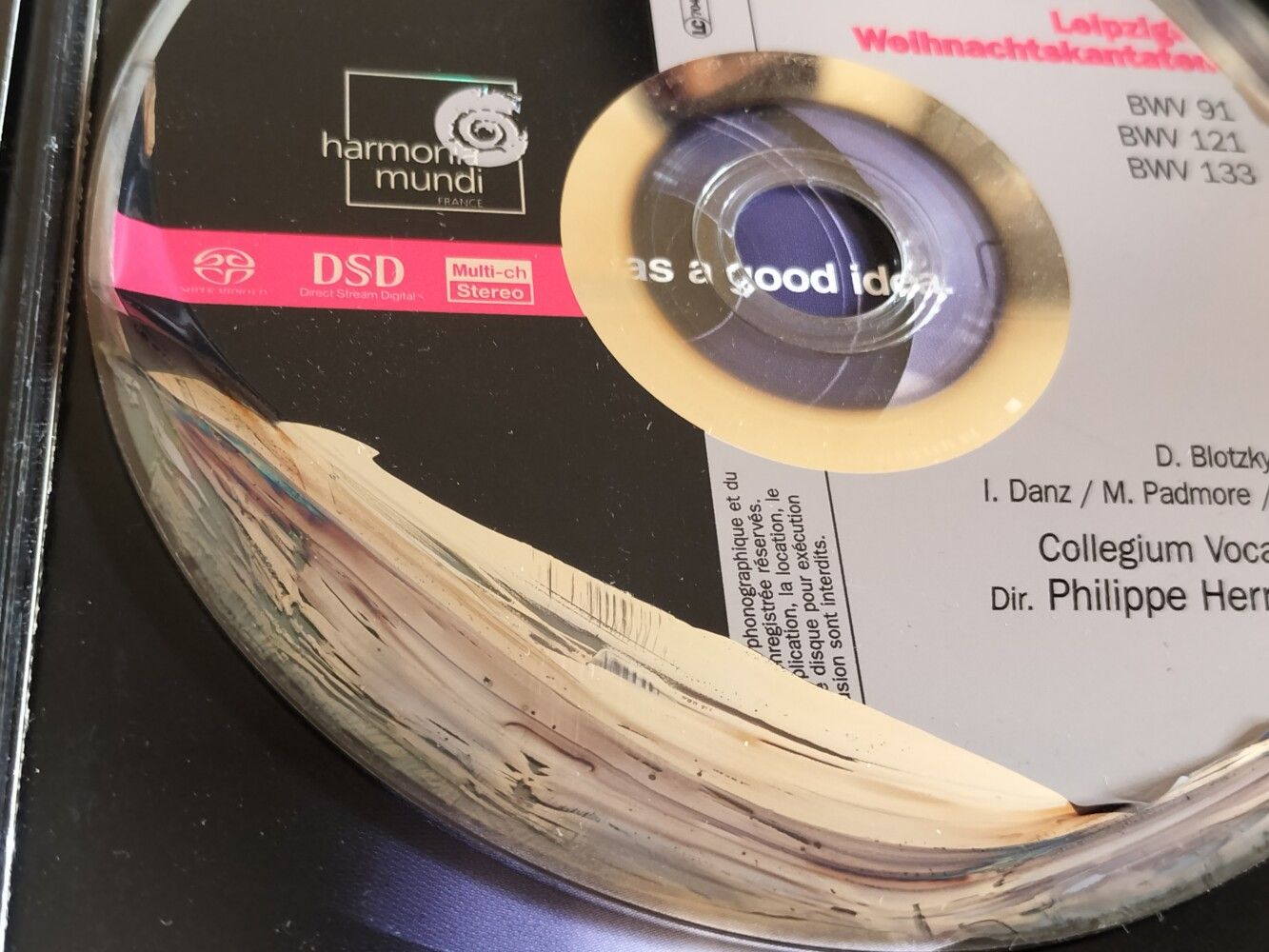

お気に入りのCDで良く聴くのですが、2枚組CDで頻繁に手に取って高い頻度で聴いていた1枚目、BWV91,BWV121,BWV133がご覧の状態に!

一気に剥がれた訳ではなくて、外周から徐々にレーベル面と記録層(薄い!)が薄皮が剥けるようにボロボロと剥離が進行していっています。

CDの信号読み取りは内周から外周へと進むため、前半半分程度まで聴けることは聴けるのですが・・・。

ラベルと肝心の記録部分=アルミ蒸着層が剥がれてボロボロになってしまいました。

所有している音楽CD数百枚のうち、明らかに寿命を迎えて壊れたCDはこの1枚だけ。

1980年代初期のCDは品質が悪く寿命が短い説がありますが、所有盤に限っては今のところ寿命を迎えてしまったCDはありません。

引用した初期グラモフォンやフィリップスCDでも現時点では異常無しです。

購入してから30年以上経過したオランダPHILIPS輸入盤複数枚組のスポンジが劣化してボロボロの粉々になったことはありました。CD盤自体は無傷で無事です。

記録層の酸化(錆び)などの発生事例もあるようです。金蒸着のプレミアムディスクの極一部にありましたが、通常CDの記録層ははアルミ蒸着。レーベル面やポリカーボネイトの傷などが記録層の酸化を誘発してしまいます。

SACDハイブリッド盤が発売され始めた2003年当時、SACDをプレスできる生産工場は世界中で7か所。

アジアでは日本と香港の2か所に工場がある。SONYとPHILIPSが推進したSACDの規格。香港の製造工場VIVAはオランダPHILIPSの100%出資。

日本国内のSACD製造工場はSONY系列。アメリカ及びカナダにもSACD製造工場があり、どちらもSONY系列。

ドイツにはBMG系列のソノプレスという製造工場がある。

SACDの製造工程にはウォーターマークと呼ばれる、コピーや海賊盤防止の保護機能が埋め込まれている。

この高度で特殊な機能の権利を持っているのが、PHILIPSやSONYに認められた7か所の製造工場だけなのだろう。

このCDはMade in Germanyとなっているけれども、通常レコードやCDは発売元のレーベル所在地で表記されるため、実際の製造工場は不明。

ジャケットやCDなどから実際には確認出来ないが、独Harmonia MundiはBMG傘下なので、独ソノプレス工場製である可能性は高いと推測しています。

※JISでは表記義務有り。アナログレコードではスタンパー番号でレーベルによりけりですが判読可能。

CD1:BWV91,BWV121,BWV133

CD2:BWV63,BWV243

コーラル、アリアは心が洗われるよう。

同じ指揮者Philippe HerreweghによるBACH BWV 91 (2016年演奏)

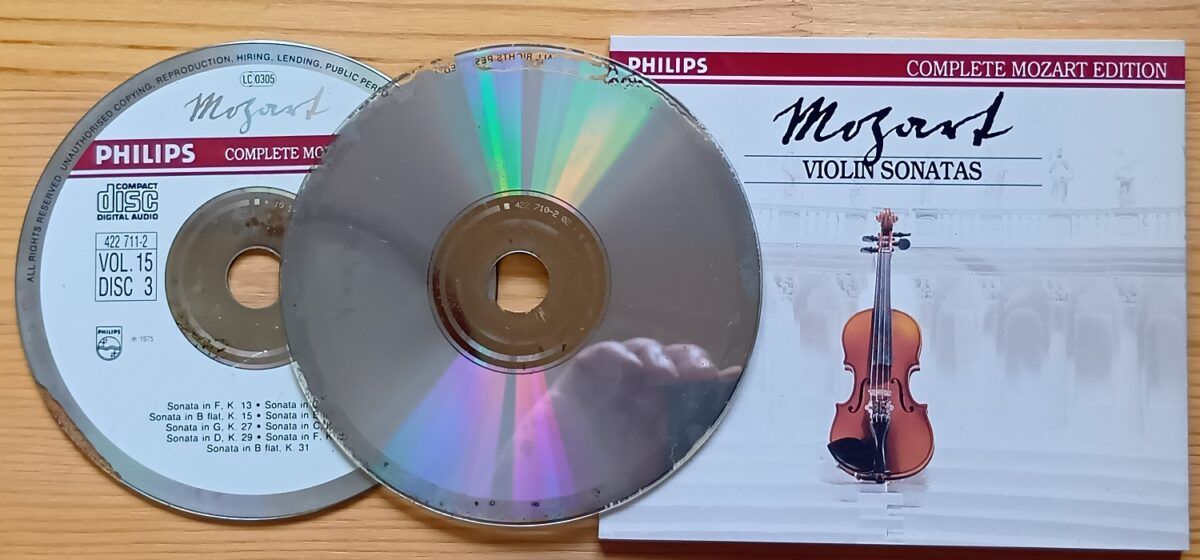

PHILIPSモーツアルト・ヴァイオリンソナタ・コンプリートエディション

アルテュール・グリュミオーのモーツアルト・ヴァイオリンソナタ7枚組フルコンプリートエディション。

現在は廃盤。

1991年発売のドイツ輸入盤。

7枚中6枚の外周部の記録層が綺麗に欠損して透明に!

こちらは破片などは見当たりません。

こうして現在は廃盤になってしまった貴重なCDが傷んでいく!

PHILIPS輸入盤CDで所有。

ブクログの本棚に登録するに当たり、Amazonリンクを見てみたら『新品55,197円』(2021年11月現在)には驚き!

再販が望まれる。

まとめ

保管状況や取扱い、そして製造工場による品質の違いで寿命に大きな差が生まれる音楽CD。

デジタルディスク全般に言えることですが、気を付けて保管していても運を天に任せるようなところもあるし。

高温多湿、直射日光を避けて保管すると長持ちする。しかし、それでも何十年持つとかCDの寿命を保証するものではありません。

100年持ってくれればありがたいのだけれども・・・。

個人の少ないサンプル数から結論付けることは出来ませんが、国内盤の方が耐久性に関しては上なのかという印象を持ちつつあります。

特にクラシック系の楽曲はメジャーレーベルでも廃盤になる事も多いので、CDが寿命を迎えてしまうと再び手に入れることが出来ない事態になってしまうので。

こう考えると、保管や手入れに注意を払えば、アナログレコードの方が寿命や耐久性については確実とも言える。

再び買い替えるには入手難になっているCDやレコードも多いので、天命を覚悟しつつも大切に聴き続けようと思う。

コメント